鲜卑拓跋氏如何从游牧部落成长为中原统治者

大家好呀!今天咱们来聊聊一个特别有意思的历史话题——鲜卑拓跋氏是怎么从草原上的游牧部落一步步成长为中原统治者的。说实话,这段历史简直就像一部精彩的励志剧,充满了转折和智慧。

从草原到中原的步

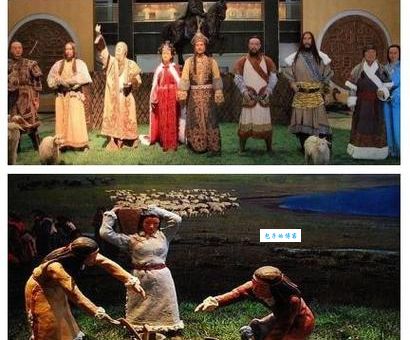

想象一下,公元-世纪的中国北方,草原上生活着各种游牧民族,其中就有我们的主角——鲜卑拓跋氏。他们初就是一群骑马射箭的好手,过着逐水草而居的生活。但和其他游牧民族不同的是,拓跋氏特别善于学习和适应。

我记得次读到这段历史时特别惊讶:这群"野蛮人"怎么就这么聪明呢?他们不是单纯靠武力征服,而是懂得吸收汉文化的精华。比如他们开始设立官职、制定法律,甚至学习农耕技术。这就像是一个乡下小伙进城后,不仅没被城市生活吓倒,反而迅速学会了城市生存法则。

关键转折点:北魏的建立

386年,拓跋珪建立了北魏,这是拓跋氏历史上重要的时刻之一。这个年轻人(当时才15岁!)展现出了惊人的政治智慧。他不仅统一了鲜卑各部,还开始有意识地吸收汉族士大夫进入统治阶层。

这里有个特别有趣的细节:拓跋珪把都城从盛乐迁到平城(今山西大同),这个举动看似简单,实则意味深长。就像现在公司把总部从郊区搬到一样,表明他们真的要"进城"了!

| 时期 | 重要事件 | 意义 |

|---|---|---|

| -世纪 | 鲜卑拓跋氏游牧生活 | 部落联盟阶段 |

| 386年 | 拓跋珪建立北魏 | 国家雏形形成 |

| 398年 | 迁都平城 | 向农耕文明靠拢 |

| 439年 | 统一北方 | 成为中原主要政权 |

汉化改革:从骑马到治国

说到北魏,就不能不提孝文帝拓跋宏(后改姓元)的汉化改革。这位皇帝简直是"文化融合"的代言人!他做的一系列改革让人叹为观止:

1. 把都城从平城迁到洛阳(这相当于从二线城市直接跳到一线城市)

2. 强制鲜卑贵族改汉姓、穿汉服、说汉语

3. 推行均田制,让游牧民族安定下来务农

说实话,这种程度的改革在今天看来都相当激进。想象一下,如果现在要求人都改名字、改穿衣风格、改语言,那得引起多大反弹啊!但孝文帝就这么干了,而且效果还不错。

统治智慧:如何管理多元帝国

拓跋氏让我佩服的是他们的统治智慧。他们面对的是一个多民族、多文化的庞大帝国,但他们没有简单地用武力镇压,而是创造性地发展出了一套管理方法。

比如他们实行"宗主督护制",让地方豪强管理基层,既节省了行政成本,又维持了社会稳定。这就像现代企业管理中的"授权"概念,让熟悉当地情况的人来管理,总部只把握大方向。

还有他们的法律体系,既保留了游牧民族的习惯法,又吸收了汉族的成文法传统,形成了一种混合法律体系。这种实用主义态度真的很值得学习。

文化融合的得与失

当然,拓跋氏的汉化过程并非一帆风顺。他们面临着身份认同的危机:完全汉化会失去鲜卑特色,拒绝汉化又难以统治中原。这种两难处境让我想起了现代社会的文化冲突。

有趣的是,正是这种文化融合催生了许多新事物。比如北魏的佛教艺术(云冈石窟、龙门石窟)就是汉文化和游牧文化的完美结合。还有他们的服饰、音乐、建筑,都形成了独特的"北魏风格"。

历史启示:变革与适应的艺术

回顾拓跋氏的历史,我觉得大的启示就是"变革的艺术"。他们之所以能成功,关键在于:

1. 保持开放心态,愿意学习先进文化

2. 在变革中保留核心优势(比如军事组织能力)

3. 根据实际情况灵活调整策略

这种能力在今天这个快速变化的时代尤其珍贵。无论是个人还是组织,都需要这种适应能力。

从历史看现在

有时候我会想,拓跋氏的故事和现代一些企业的成长历程很像。比如一些本土企业如何通过学习国际先进经验,终在全球市场上占据一席之地。或者像一些移民群体如何在新环境中既保持传统又融入主流社会。

历史总是惊人的相似,不是吗?不同时代、不同背景下,人类面临的挑战和解决方案却常常相通。

你觉得一个组织(或民族)在面临文化转型时,应该如何平衡传统与变革?在你的生活或工作中,有没有遇到过类似的文化适应挑战?