祖大寿与吴三桂:两位明末清初名将的不同命运

朋友们好啊!今天咱们来聊聊明末清初两位挺有意思的将军——祖大寿和吴三桂。这俩人吧,都是那个动荡年代的风云人物,但后的结局却大不相同,你说奇怪不奇怪?我近翻了不少历史资料,发现这俩人的故事特别有嚼头,今天就跟大家分享一下我的看法。

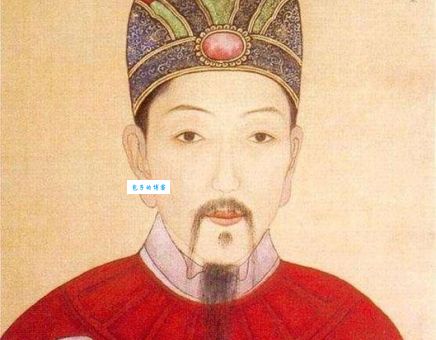

先说说祖大寿这个人

祖大寿啊,可以说是明朝后的"铁杆粉丝"之一。这哥们儿在辽东那块儿混得风生水起,打仗是一把好手。让我佩服的是,他面对清军的招降,那叫一个硬气!据说皇太极给他写了十几封劝降信,他愣是没搭理,这骨气,啧啧。

不过话说回来,祖大寿也不是没投降过。1631年大凌河之战后,他确实短暂投降过清朝,但后来又跑回明朝去了。这事儿吧,我觉得挺能理解的——那会儿明朝已经快不行了,将领们都在为自己的前途打算,能像他这样终选择忠于明朝的,真的不多。

我欣赏祖大寿的一点是,他后选择了"退休"。明朝灭亡后,他没像吴三桂那样继续在新朝混,而是选择了隐居。这种急流勇退的智慧,在那种乱世里太难得了。

再来看看吴三桂

说到吴三桂,哎呦,这位的故事可就复杂多了。他有名的就是"冲冠一怒为红颜",为了陈圆圆引清兵入关。这事儿吧,历史学家们争论不休,有人说他是被逼无奈,有人说他就是个投机分子。

我个人觉得吧,吴三桂这个人特别能反映那个时代的复杂性。他一开始也是明朝的忠臣,后来投降清朝,后又反清复明,这一系列操作看得人眼花缭乱。你说他是反复小人吧,但当时那种局势,普通人的选择空间真的很有限。

讽刺的是,吴三桂后称帝了!从明朝将领到清朝藩王,再到自称皇帝,这人生轨迹也太戏剧性了。不过结局大家都知道,他发动的"三藩之乱"失败了,后落得个身败名裂的下场。

为什么两人的命运如此不同?

咱们来对比一下这俩人的选择:

| 对比项 | 祖大寿 | 吴三桂 |

|---|---|---|

| 对明朝的忠诚度 | 始终较高,终选择隐居 | 多次变节,终反清 |

| 对清朝的态度 | 短暂投降后回归明朝 | 主动引清兵入关 |

| 个人野心 | 相对较小 | 极大,终称帝 |

| 历史评价 | 相对正面 | 争议极大 |

从这张表能看出来,俩人大的区别可能在于"知足"二字。祖大寿懂得适可而止,而吴三桂的野心却越来越大。这让我想起现在社会上的一些现象,有些人就是永远不知道满足,结果反而失去更多。

我的个人感悟

研究这俩人的历史,我大的感受就是:在时代巨变面前,个人的选择真的能决定一生的走向。祖大寿和吴三桂都面临着类似的困境,但做出了截然不同的选择。

有时候我在想,要是我生活在那个年代,我会怎么做?可能大多数人都会像吴三桂一样,为了生存不断改变立场。能像祖大寿那样保持原则的人,真的太少了。

不过话说回来,历史评价这东西也挺有意思的。现在咱们看吴三桂,觉得他是个反复小人,但在当时,他的每一步选择可能都有不得已的苦衷。历史就是这样,后人总是站在上帝视角评判前人,却很少设身处地想想他们的处境。

一些有趣的细节

在研究过程中,我发现几个特别有意思的点:

1. 祖大寿有个外号叫"祖二疯子",因为他打仗特别勇猛,经常身先士卒。这外号听着挺亲切的,感觉是个真性情的汉子。

2. 吴三桂和陈圆圆的爱情故事被后人演绎得五花八门,但真实情况可能没那么浪漫。历史就是这样,真相往往比传说平淡得多。

3. 祖大寿晚年隐居后,据说清朝政府还想请他出山,但他坚决拒绝了。这种坚持到后的骨气,真的很让人敬佩。

总结一下

祖大寿和吴三桂的故事告诉我们:在历史转折点上,个人的选择不仅影响自己的命运,也会被后人不断评说。祖大寿选择了坚守和退隐,吴三桂选择了进取和冒险,两种人生,两种结局。

我觉得吧,评价历史人物不能太简单化。每个选择背后都有复杂的时代背景和个人考量。与其一味批判或赞美,不如多思考一下:在类似的情况下,我们自己会怎么做?

后留个问题给大家:如果你生活在明末清初,面对朝代更迭的大变局,你会选择祖大寿式的坚守,还是吴三桂式的变通?或者你会有第三种选择?欢迎在评论区聊聊你的看法~