尼奥·维瓦尔第的代表作《四季》背后的创作故事

大家好呀!今天想和大家聊聊古典音乐界的一位"摇滚明星"——尼奥·维瓦尔第,特别是他那首红了几百年的《四季》。说真的,这首曲子简直就像18世纪的Billboard冠军单曲,从1725年火到现在,你说厉害不厉害?

维瓦尔第是谁?

先简单介绍一下这位老兄。维瓦尔第生活在1678年到1741年的威尼斯,那时候可没有电吉他,但他用一把小提琴照样能让人high起来。他有个外号叫"红发神父",因为他确实是个神父,而且据说头发是红色的(可惜那时候没有Instagram,不然我们就能看到他的自拍了)。

这位老兄写了大概500多首协奏曲,其中《四季》就是出名的那一组。想象一下,在巴洛克时期,他就已经玩起了"概念专辑"的概念,用音乐描绘四季的变化,这创意放现在也是相当前卫啊!

《四季》到底有多牛?

《四季》其实是由四首小提琴协奏曲组成的,分别代表春夏秋冬。每首协奏曲前面还有一首十四行诗,据说是维瓦尔第自己写的(这老兄不仅会作曲还会写诗,真是多才多艺)。

| 季节 | 调性 | 著名的段落 | 描绘的场景 |

|---|---|---|---|

| 春 | E大调 | 开头的欢快主题 | 鸟儿歌唱、溪流潺潺 |

| 夏 | g小调 | 第三乐章的暴风雨 | 炎炎夏日、突如其来的暴雨 |

| 秋 | F大调 | 乐章的丰收舞蹈 | 农民庆祝丰收、饮酒作乐 |

| 冬 | f小调 | 第二乐章的温暖室内 | 寒风刺骨、围炉取暖 |

《四季》背后的创作故事

现在来说说有趣的部分——这首曲子是怎么诞生的。维瓦尔第当时在威尼斯一家叫"Ospedale della Pietà"的孤儿院工作,教女孩们音乐。想象一下,一群十几岁的女孩在他的指导下演奏这些曲子,那场景一定很震撼。

有趣的是,维瓦尔第创作《四季》时,可能根本没想过它会成为经典。就像现在一个乐队写歌时,谁知道哪首会火呢?他可能只是觉得:"嘿,用音乐描绘四季变化,这个主意不错!"

《春》的开头那段欢快的旋律,据说维瓦尔第是想表现鸟儿在枝头跳跃的场景。他用小提琴的高音区模仿鸟鸣,这创意在当时可是相当新颖。而《夏》的第三乐章,那场"音乐暴风雨",简直能让听众感受到雨点打在身上的感觉。

绝的是《冬》的第二乐章,描绘的是人们在寒冷的室外后回到温暖的室内。维瓦尔第用缓慢、柔和的旋律创造出那种"啊,终于暖和了"的感觉,听着听着就想给自己泡杯热可可。

为什么《四季》能红这么久?

这个问题我想了很久。它真的很好听啊!旋律抓耳,即使对古典音乐不感冒的人也能欣赏。它描绘的是人类共同体验的季节变化,不管你是18世纪的威尼斯人还是21世纪的上班族,都能产生共鸣。

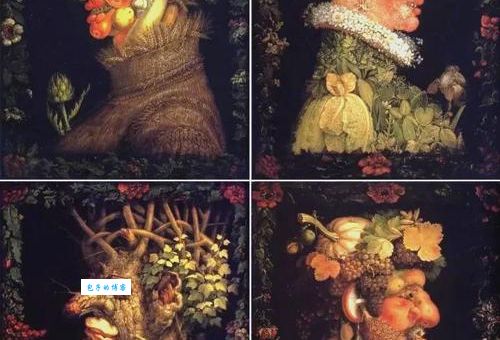

还有一个原因可能是它的"画面感"特别强。听《春》就像在看一幅生机勃勃的田园画;《夏》让你感受到烈日的炙烤;《秋》带来丰收的喜悦;《冬》则让你想蜷缩在壁炉旁。这种用音乐"讲故事"的能力,让《四季》超越了时代的限制。

现代文化中的《四季》

这首曲子在现代流行文化中出现的频率高得惊人。你可能在广告、电影、电视剧里都听过它的片段,甚至有些手机铃声也是取自《四季》。它还被各种改编,从爵士版到摇滚版,甚至电子音乐版都有。

我记得有一次在商场里听到《冬》的第二乐章,当时正在打折季,人声鼎沸,但那柔和的旋律还是让我停下了脚步。那一刻我突然明白了为什么这首曲子能流传几百年——它能穿越喧嚣,直达人心。

我个人的《四季》体验

次完整听《四季》是在大学时期,当时为了装文艺青年去听古典音乐会(笑)。但当《春》的旋律响起时,我真的被震撼到了。那种欢快的感觉就像阳光突然洒进心里,的烦恼都被一扫而空。

后来每到一个季节,我都会找出对应的那部分来听。春天听《春》,夏天听《夏》,以此类推。这成了我一个小小的生活仪式,让我更敏锐地感受季节的变化。

特别是工作压力大的时候,听《冬》的第二乐章特别治愈。那温暖的旋律就像音乐版的鸡汤,让人感到安慰。有时候我会想,维瓦尔第在写这段时,是不是也经历过什么艰难的时刻?

后的小思考

《四季》之所以能成为经典,或许正是因为它捕捉到了人类普遍的情感体验。无论科技如何进步,社会如何变迁,我们依然会为春天的到来而欣喜,为夏日的炎热而烦躁,为秋天的丰收而感恩,为冬天的寒冷而寻求温暖。

维瓦尔第用音乐搭建了一座跨越时空的桥梁,让我们能感受到300年前人们对自然的敬畏与热爱。在这个快节奏的数字时代,偶尔停下来听听《四季》,或许能帮助我们重新连接那些朴素、真实的情感。

你次听《四季》是什么时候?有没有哪个乐章特别打动你?或者你有没有什么特别的"季节音乐"推荐?我很好奇大家的体验呢!