百善孝为先的意思:聊聊这个老话儿的新理解

大家好呀!今天咱们来聊聊"百善孝为先"这句老话儿。说实话,次听到这句话的时候,我还在上小学,那时候觉得"孝"就是听爸妈的话,不顶嘴,好好学习。现在想想,那时候的理解可真是够肤浅的。随着年龄增长,经历的事情多了,对这句话的理解也越来越不一样了。

孝道在传统文化中的地位

咱们中国文化里,"孝"这个字可真是个大词儿。从古至今,多少文人墨客、思想家都在讨论这个话题。孔子在《论语》里就说过:"孝悌也者,其为仁之本与!"直接把孝道和仁爱挂上了钩。

不过说实话,现在这个快节奏的社会里,很多人觉得"孝"这个概念有点过时了。工作那么忙,生活压力那么大,哪有时间整天想着怎么孝顺父母啊?但我觉得吧,正是因为生活节奏快了,我们才更应该重视这个"孝"字。

孝不仅仅是物质上的供养

很多人一提到孝顺,反应就是给父母钱、买好东西。这当然没错,但我觉得孝道远不止这些。我认识一个朋友,每个月都给家里打不少钱,但一年到头见不了父母几次面。他爸妈倒是物质上啥都不缺,但每次见到我都说"孩子忙,我们理解",那语气里的失落藏都藏不住。

| 传统孝道表现 | 现代孝道理解 |

|---|---|

| 晨昏定省 | 定期视频通话 |

| 父母在不远游 | 远行时保持联系 |

| 服从 | 理性沟通 |

| 物质供养 | 情感陪伴 |

看这个表格就能发现,孝道的形式在变,但核心没变——就是对父母的关心和爱。

孝道在日常生活中的实践

说说我自己的体会吧。我大学毕业后去了外地工作,刚开始那会儿特别忙,经常加班到深夜。我妈给我打电话,我总说"在忙,待会儿回",结果一忙就忘了。后来有一次回家,发现我妈手机里存了好多我小时候的照片,没事就翻着看。那一刻我才意识到,对于父母来说,孩子的声音和消息比什么都重要。

现在我想通了,孝顺不一定非得做什么惊天动地的大事。每天抽五分钟打个电话,周末发几张生活照,过节时哪怕不能回家也寄个小礼物,这些小事积累起来就是大孝。

孝道与个人成长的关系

有意思的是,我发现越是懂得孝顺的人,在其他方面也往往做得不错。这可能就是"百善孝为先"的深层含义——一个连生养自己的父母都不懂得感恩和关爱的人,很难真正对他人和社会有责任感。

我在工作中就遇到过两种人:一种是对父母特别上心的人,他们通常也特别靠谱,交代的事情都会认真完成;另一种是那种对家里不闻不问的,工作上也常常推卸责任。当然这不是的,但确实有一定的相关性。

现代社会中孝道的挑战

不过说实话,现在要尽孝确实比以前难多了。生活成本高,工作压力大,很多人背井离乡去大城市打拼,把父母留在老家。再加上代沟有时候想孝顺都不知道从何下手。

我有个同事就特别苦恼,他爸妈老催婚,每次打电话都问"有对象没",搞得他都不敢接家里电话了。后来他想了个办法,主动跟父母聊自己的工作、生活,让父母了解他的世界,慢慢地父母也不那么紧逼了。这就是现代版的"孝"——不是一味顺从,而是建立健康的沟通。

孝道的本质是爱与感恩

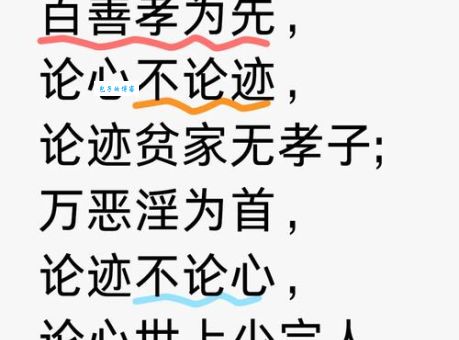

说到底,"百善孝为先"强调的是一种价值观的排序。它告诉我们,在美德中,感恩和爱是基础的。一个人如果连基本的感恩之心都没有,其他美德很可能也是表面功夫。

我越来越觉得,孝道不是单向的付出,而是一种双向的情感交流。我们在孝顺父母的过程中,其实也在治愈自己,学会如何去爱,如何承担责任。这种能力会延伸到我们生活的方方面面,让我们成为更好的人。

孝道的现代表达方式

在这个数字化时代,孝道有了新的表达方式。我教我妈用微信视频,现在她每天都能"见到"我;给我爸买了智能手环,可以随时关注他的健康状况;家里装了智能摄像头,不在家时也能看看父母的情况。

科技确实拉近了距离,但我还是坚持每个月至少回家一次。因为再清晰的视频,也比不上一个真实的拥抱;再多的红包,也比不上亲手做的一顿饭。

孝道与社会的关系

有时候我会想,为什么"孝"这么重要?后来明白了,家庭是社会的基本单位,孝道是维系家庭和谐的纽带。如果每个家庭都能和睦相处,整个社会自然会更和谐。这可能就是古人把"孝"放在美德之首的智慧所在。

而且孝顺父母的人,往往也会把这种责任感带到工作中,对社会更有担当。我认识几位企业家,他们公司文化里都特别强调"孝",结果员工忠诚度特别高,企业发展得也很好。

重新理解"百善孝为先"

现在我对"百善孝为先"有了新的理解:它不是道德绑架,不是要求我们无条件服从父母,而是提醒我们不要忘记根本,要常怀感恩之心。这种感恩会让我们做人做事更有底线,更有温度。

在这个容易浮躁的时代,这句话就像一剂清凉药,提醒我们放慢脚步,回头看看那些一直默默支持我们的人。也许,这就是传统文化留给我们的宝贵财富。

你们是怎么理解"百善孝为先"这句话的?在你们的生活中,有哪些特别的尽孝方式?欢迎在评论区分享你的故事和见解~