校书郎在东汉做什么工作?这个官职权力大不大?

大家好呀!今天咱们来聊聊东汉时期一个挺有意思的官职——校书郎。说实话,次听到这个职位名称的时候,我还以为是学校里负责整理图书的管理员呢(笑)。不过深入了解后才发现,这个职位可没那么简单,它在东汉的文化建设中扮演着相当重要的角色。

校书郎到底是干啥的?

简单来说,校书郎就是东汉时期专门负责校对、整理国家藏书和文献典籍的官员。听起来是不是有点像现在的编辑或者图书馆管理员?但其实他们的工作要复杂得多。

想象一下,东汉时期还没有印刷术,的书籍都是手抄本。而且那时候的"书"大多是竹简或帛书,保存起来特别麻烦。校书郎们每天面对的就是这些珍贵的文献,他们的主要工作包括:

1. 校对文字错误

2. 整理散乱的篇章

3. 辨别真伪

4. 分类编目

5. 有时还要参与注释和解读

这工作听起来挺枯燥的,但对于文化传承来说可是至关重要。你想啊,要是没有这些校书郎的辛勤工作,很多古籍可能早就失传了,我们今天也就看不到《诗经》《尚书》这些经典了。

校书郎的权力有多大?

说到权力,校书郎这个职位其实挺有意思的。它属于那种"位不高但责任重"的类型。咱们可以从几个方面来看:

行政权力

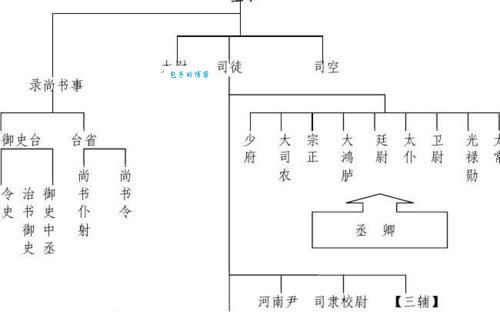

从行政级别上来说,校书郎的品级并不高。东汉时期的官制分为九品,校书郎大概在七品左右,相当于现在的中层干部吧。他们没有直接的行政决策权,也不能指挥其他部门。

文化影响力

但是在文化领域,校书郎的影响力可不容小觑。他们直接参与国家典籍的整理工作,某种程度上掌握着文化解释权。你想啊,他们决定哪些书是"正版",哪些是"伪作",这影响力能小吗?

而且,很多著名的学者都担任过校书郎,比如东汉著名的经学家贾逵、马融等人。他们在担任校书郎期间,不仅整理古籍,还培养了大批学生,对整个东汉的学术发展产生了深远影响。

晋升通道

校书郎虽然品级不高,但却是很好的晋升跳板。因为这项工作需要很高的文化素养,所以担任校书郎的人通常都是学识渊博之士。很多人在这个职位上积累经验后,会被提拔到更重要的岗位,比如侍中、尚书等。

校书郎的工作日常

让我们通过一个表格来看看校书郎的典型工作内容:

| 工作内容 | 具体描述 | 重要性 |

|---|---|---|

| 校对文字 | 对照不同版本,修正抄写错误 | 确保文本准确性 |

| 整理篇章 | 将散乱的竹简按顺序排列 | 恢复文献完整性 |

| 辨别真伪 | 判断文献的真实性和价值 | 防止伪书流传 |

| 分类编目 | 按照经、史、子、集分类 | 便于检索查阅 |

| 注释解读 | 为艰深文献添加注释 | 帮助后人理解 |

从表格中可以看出,校书郎的工作既繁琐又重要。他们就像是文化的守护者,确保珍贵的知识能够准确无误地传递给后人。

校书郎的选拔标准

东汉时期要当上校书郎可不容易,选拔标准相当严格:

1. 学识渊博:必须精通儒家经典,对诸子百家也有涉猎

2. 书法精湛:因为要经常抄写和校对,字写得不好可不行

3. 细心耐心:面对成千上万的竹简,没有耐心根本干不了这活

4. 品德高尚:毕竟是接触国家珍贵文献,人品必须可靠

可以说,校书郎是东汉时期的"学霸"职位。没有真才实学,光靠关系是混不下去的。

校书郎的历史贡献

别看校书郎这个职位不起眼,他们对中华文化的贡献可大了去了。举几个例子:

1. 保存经典:东汉末年战乱频繁,多亏了校书郎们的工作,很多经典才得以保存

2. 统一文本:不同版本的经典经过他们的校对,形成了相对统一的标准文本

3. 学术发展:很多校书郎本身就是大学者,他们在工作中发展出了新的学术观点

4. 教育影响:通过整理典籍,他们间接影响了整个东汉的教育体系

想想看,如果没有这些默默无闻的校书郎,我们今天读到的《论语》《孟子》可能会是另一个样子。他们就像文化的"质检员",确保知识的传承不走样。

校书郎与现代职业的对比

有时候我会想,校书郎相当于现在的什么职业呢?编辑?图书管理员?古籍研究员?其实都不完全准确。校书郎更像是这些职业的综合体,而且还带有一些公务员的性质。

现代的职业分工更细了,但在东汉,校书郎要一人分饰多角。他们既是文献专家,又是文字编辑,还是版本鉴定师。这种"全能型"的文化工作者,在今天反而比较少见了。

校书郎的待遇如何?

大家可能好奇,干这么重要的工作,工资应该不错吧?其实不然。东汉官员的俸禄以"石"计算,校书郎的俸禄大概在六百石左右。换算成现在的概念,大概相当于月薪几千块钱吧(具体换算很难准确)。

不过,校书郎的隐性福利还是不错的。比如:

1. 可以接触到珍贵的典籍,这是多少钱都买不来的学习机会

2. 工作环境相对清净,适合做学问

3. 有机会结识各路学者和官员,人脉资源丰富

4. 晋升前景看好,很多高官都有校书郎的经历

所以虽然工资不算高,但这个职位还是很有吸引力的,特别是对那些真正热爱学问的人来说。

校书郎的趣闻轶事

历史记载中关于校书郎的趣事还真不少。比如:

1. 东汉著名学者蔡邕担任校书郎时,曾经在皇家图书馆发现了《论衡》的作者王充的手稿,如获至宝

2. 有些校书郎工作太投入,在图书馆一待就是好几天,家人得送饭去

3. 因为经常要抄写文献,很多校书郎都练就了一手好字,有些人后来成了著名的书法家

4. 校对过程中偶尔会发现前人的错误,这时候就要小心处理,既不能妄改古籍,又要纠正明显错误

这些故事让我们看到,校书郎的工作虽然严肃,但也不乏趣味。他们就像是穿越时空的文化侦探,在古籍中寻找线索,还原历史的真相。

校书郎制度的启示

研究东汉的校书郎制度,对我们今天其实有不少启示:

1. 文化传承需要专业人才:不是随便什么人都能胜任文献整理工作

2. 细节决定文化质量:一个小小的校对错误可能会误导后人几百年

3. 学术工作需要制度保障:东汉设立专门的校书郎职位,体现了对文化的重视

4. 权力不等于影响力:校书郎行政权力不大,但对文化的影响却很深远

在今天这个信息爆炸的时代,我们可能更需要这种对文化精益求精的态度。快餐文化虽然流行,但真正有价值的内容还是需要专业人士的精心打磨。

总结一下

说了这么多,咱们来总结一下校书郎这个职位的特点:

1. 工作重要:关系到文化传承的准确性

2. 权力不大:行政决策上没什么话语权

3. 影响深远:对学术发展和教育有长期影响

4. 要求很高:需要真才实学才能胜任

5. 晋升有望:是通往更高职位的好跳板

所以回到初的校书郎权力大不大?答案是不大,但很重要。这就像现在的某些技术岗位,虽然不直接参与决策,但少了他们就玩不转。

后想问问大家,如果你生活在东汉,会愿意担任校书郎这样的职位吗?为什么?欢迎分享你的想法~