很萌是什么意思?网络用语中的萌点解析

大家好呀!今天咱们来聊聊一个特别有意思的网络用语——"很萌"。作为一个经常在网上冲浪的小编,我发现这个词出现的频率简直不要太高,但到底什么是"萌"呢?为什么有些东西会让人觉得"很萌"?今天我就从个人角度出发,和大家一起探讨一下这个有趣的话题。

萌的起源与基本含义

首先得说说"萌"这个词是怎么来的。其实它早是从日语"萌え(moe)"演变过来的,原本是用来形容对动漫、游戏中可爱角色的喜爱之情。后来这个词漂洋过海来到中国,在网络上迅速流行开来,意思也变得更加丰富了。

在我看来,"萌"不仅仅是指外表可爱那么简单。它是一种能让人心里突然软化的特质,看到"萌"的事物时,你会不自觉地嘴角上扬,甚至想发出"aww"的声音(虽然中文里我们可能更常说"好可爱啊!")。这种感受特别奇妙,就像心里被轻轻挠了一下,暖暖的、甜甜的。

萌的主要表现特征

那么什么样的东西会让人觉得"很萌"呢?根据我的观察和感受,大概有这么几个关键特征:

1. 外形上的可爱:圆圆的脸蛋、大大的眼睛、小小的身材,这些都是经典的"萌"元素。想想熊猫宝宝或者小奶猫,是不是立刻就有画面了?

2. 行为上的笨拙:有时候一些笨笨的、不太协调的动作反而特别萌。比如小鸭子走路摇摇摆摆的样子,或者小朋友次尝试做某件事时的手忙脚乱。

3. 声音的吸引力:软软的声音、奶声奶气的语调,甚至是某些特定的拟声词(比如"喵"、"咕")都能触发萌感。

4. 反差萌:这个特别有意思!就是外表和行为形成强烈反差的时候。比如一个看起来很酷的人突然露出害羞的笑容,或者凶猛的动物做出温顺的举动。

网络文化中的萌现象

在网络世界里,"萌"文化简直发展到了极致。各种表情包、短视频里,萌元素无处不在。我个人特别喜欢观察这些现象,发现了一些有趣的点:

1. 萌宠视频永远是流量担当,从猫咪到狗狗,甚至小仓鼠都能收获大批粉丝

2. 二次元角色的设计越来越注重萌属性,大眼睛小嘴巴几乎成了标配

3. 网络用语也充满了萌化表达,比如"吃饭饭"、"睡觉觉"这样的叠词用法

我还整理了一个总结了几种常见的网络萌文化表现:

| 类型 | 例子 | 萌点分析 |

|---|---|---|

| 动物类 | 熊猫幼崽、柯基犬 | 圆滚滚体型、短腿、憨态可掬 |

| 表情包 | 猫猫头、熊猫头 | 夸张化的大眼睛、简化可爱的面部表情 |

| 网络用语 | "好哒"、"酱紫" | 语音萌化、用词软化 |

| 二次元角色 | 初音未来、皮卡丘 | 非现实感的完美萌属性组合 |

为什么我们会觉得某些东西很萌?

这个问题特别有意思!作为一个喜欢思考的小编,我查了一些资料,也结合自己的感受,发现"萌"其实和人类的某些本能反应有关。

从进化心理学角度看,我们对"萌"事物的喜爱可能源于对婴幼儿特征的天然好感。大眼睛、大头身比、圆脸等特征都是人类婴儿的特点,这些特征会激发我们的照顾欲望和保护欲。所以即使面对的不是真的婴儿,只要具备这些特征,我们的大脑也会自动产生"好可爱"的反应。

我觉得"萌"还能带来心理上的治愈感。在这个压力山大的社会里,看看萌宠视频或者可爱的图片,真的能让人瞬间放松。我自己就经常在工作间隙刷刷萌图,感觉特别解压。

萌的边界在哪里?

虽然"萌"文化很受欢迎,但任何事物都有个度。我个人觉得,过度追求"萌"有时候反而会失去原本的魅力。比如:

1. 成年人过度使用儿童化语言可能会让人觉得不适应

2. 刻意装嫩的行为可能适得其反

3. 商业上过度消费"萌"概念可能导致审美疲劳

真正的"萌"应该是自然流露的,而不是刻意营造的。有时候不经意间展现的小细节反而打动人,你们觉得呢?

如何合理使用"萌"元素

作为一个经常接触网络文化的小编,我觉得"萌"元素用得好确实能增加亲和力,但也要注意场合。以下是我总结的一些小心得:

1. 工作场合:可以用一些萌系表情包拉近距离,但重要文件还是保持专业为好

2. 社交平台:适当分享萌宠、萌娃内容很讨喜,但别刷屏

3. 日常交流:偶尔卖个萌无伤大雅,过度就可能让人感觉不成熟

重要的是做真实的自己!有时候自然流露的可爱一面比刻意为之更有魅力。

每个人心中的萌标准

有趣的是,每个人对"萌"的定义可能都不太一样。我有个朋友觉得小刺猬特别萌,而我则对仓鼠情有独钟。这种差异其实反映了我们个人经历和喜好的不同。

你们有没有特别觉得"很萌"但别人可能不理解的事物?我近迷上了水獭,它们用石头砸贝壳的样子简直萌翻了,但我同事却完全无感,这让我很困惑啊!

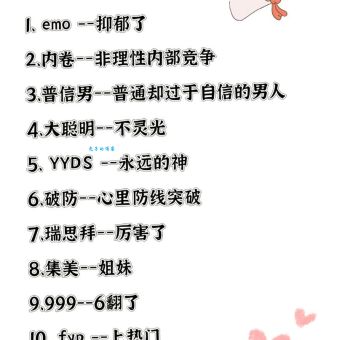

1.--

写到这里,我突然很好奇:你们心中"萌"的事物或角色是什么?是某只网红宠物,某个动漫人物,还是现实生活中的某个瞬间?来分享一下让你心里化掉的"萌点"吧!