从贾谊看西汉初期政治改革与文学发展关系

大家好呀!今天咱们来聊聊西汉初年那个才华横溢的贾谊,顺便探讨一下政治改革和文学发展之间那些有趣的关系。作为一个对历史有点小兴趣的小编,我觉得这个话题特别有意思,因为它不仅关乎历史,还关乎文学,更关乎我们如何理解那个时代的思想脉络。

贾谊是谁?一个被低估的天才

先说说贾谊这个人吧。他生于公元前200年,卒于公元前168年,活了短短32年,却留下了浓墨重彩的一笔。用现在的话说,他就是那种"别人家的孩子"——年少成名,才华横溢,二十出头就被汉文帝召为博士,成为朝廷重臣。

但贾谊的命运并不顺遂。他的政治主张太过激进,得罪了不少权贵,终被贬为长沙王太傅。在长沙期间,他写下了著名的《过秦论》和《吊屈原赋》,这些作品不仅展现了他的文学才华,更反映了他对时局的深刻思考。

我个人觉得贾谊特别像我们现代那些有理想、有抱负的年轻人,满腔热血想要改变世界,却常常碰壁。但正是这种"不合时宜",让他的思想和作品显得尤为珍贵。

西汉初年的政治改革:摸着石头过河

西汉初年是个特别有意思的时期。刘邦刚建立汉朝,整个国家百废待兴,政治制度还在摸索中。用现在的话说,就是"摸着石头过河"。

这个时期的政治改革主要集中在几个方面:

1. 郡国并行制:既保留了秦朝的郡县制,又恢复了分封制,算是一种折中方案。

2. 轻徭薄赋:吸取秦朝灭亡的教训,减轻百姓负担。

3. 黄老思想治国:主张无为而治,让百姓休养生息。

| 改革措施 | 主要内容 | 代表人物 |

|---|---|---|

| 郡国并行制 | 郡县制与分封制并存 | 刘邦、萧何 |

| 轻徭薄赋 | 减轻赋税和劳役 | 汉文帝 |

| 黄老治国 | 无为而治,休养生息 | 曹参、窦太后 |

贾谊的政治主张其实挺超前的。他看到了分封制的弊端,主张"众建诸侯而少其力",也就是把诸侯国分得更小,削弱他们的力量。这个主张后来在汉武帝的"推恩令"中得到了体现,但在当时却遭到了强烈反对。

文学发展的黄金时代

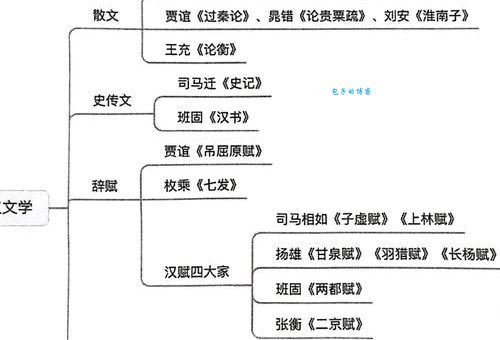

西汉初年不仅是政治改革的时期,也是文学发展的黄金时代。这个时期的文学有几个特点:

1. 政论散文兴起:贾谊的《过秦论》、晁错的《论贵粟疏》都是代表作

2. 辞赋繁荣:从贾谊的《吊屈原赋》到司马相如的大赋,辞赋成为主流文体

3. 历史散文成熟:《史记》虽然成书于汉武帝时期,但其基础是在这个时期奠定的

我个人特别喜欢这个时期的文学作品,因为它们既有思想深度,又有艺术价值。贾谊的文章气势磅礴,说理透彻,读起来特别过瘾。他的《过秦论》分析秦朝灭亡原因,至今读来仍发人深省。

政治改革与文学发展的互动关系

这才是有趣的部分!政治改革和文学发展在西汉初年形成了良性互动。

政治改革为文学提供了素材和动力。贾谊等人的政论散文直接回应了当时的政治没有这些改革议题,可能就不会有这些精彩的文章。就像现在,社会热点常常成为作家创作的灵感来源。

文学又反过来影响了政治改革。贾谊的文章不仅表达个人观点,还试图说服统治者采纳他的建议。虽然当时没有完全被采纳,但他的思想确实影响了后来的政策。

这种互动关系让我想到,任何时代的文学都不是孤立的,它总是与当时的社会政治环境密切相关。西汉初年的作家们既是被时代塑造的,也在努力塑造着时代。

贾谊的悲剧与启示

贾谊的人生是个悲剧。他看到了提出了解决方案,却不被当权者接受。被贬长沙后,他郁郁寡欢,终英年早逝。

但贾谊的悲剧给我们留下了宝贵启示:

1. 理想与现实的距离:改革者常常面临理想与现实的冲突

2. 文学的力量:即使政治主张不被采纳,思想仍可通过文字流传后世

3. 时代的局限性:任何人都无法完全超越自己所处的时代

我个人觉得,贾谊的故事特别能引起现代人的共鸣。我们身边不也有许多"贾谊式"的人物吗?他们有才华,有理想,却在现实中处处碰壁。但历史证明,真正有价值的思想终会被后人认可。

历史是一面镜子

通过贾谊和西汉初年的例子,我们可以看到政治改革与文学发展之间复杂而微妙的关系。文学不仅是政治的反映,也是参与政治的一种方式。

这段历史对我们今天仍有启示意义。它告诉我们,社会变革需要思想先行者,而文学往往是表达这些思想的重要载体。改革者也需要考虑现实条件,找到理想与现实的平衡点。

后我想说,历史就像一面镜子,让我们看到过去,也照见现在。西汉初年的那些人和事,虽然距今已两千多年,但人性的光辉与局限,理想与现实的冲突,这些主题永远不会过时。

你们觉得呢?如果一个像贾谊这样的人物出现在今天,他会面临怎样的处境?他的思想和才华会被更好地接纳吗?欢迎分享你的看法!