拉斐尔的圣母像:为什么这些画作能成为永恒经典

大家好呀!今天咱们来聊聊艺术史上那些让人一看就挪不开眼的画作——拉斐尔的圣母像。说真的,每次在博物馆或画册里看到这些作品,我都忍不住要停下来多看几眼,它们就像有魔力一样吸引着人。那么问题来了:为什么这些500多年前的画作到现在还能让人如此着迷呢?咱们今天就轻松愉快地探讨一下这个话题。

拉斐尔是谁?先来个快速介绍

拉斐尔·桑西(Raffaello Sanzio),咱们一般简称拉斐尔,是文艺复兴时期的"三巨头"之一(另外两位是达芬奇和米开朗基罗)。他1483年出生在意大利的乌尔比诺,只活了37岁就去世了,但在这短短的艺术生涯里,他创作了大量令人惊叹的作品。

有趣的是,拉斐尔在当时就已经是个"网红"级别的艺术家了。教皇、贵族们都争相请他作画,工作室里助手一大堆,订单接到手软。而在他的作品中,圣母像系列可能是受欢迎、也具代表性的。

为什么是圣母像?

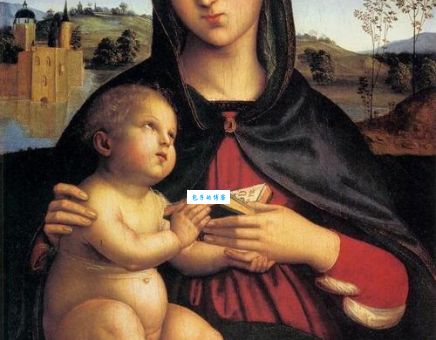

文艺复兴时期,宗教题材是艺术创作的主流,而圣母玛利亚的形象更是热门中的热门。但拉斐尔的圣母像之所以特别,是因为他把神圣的宗教主题画出了人间烟火气。

想想看,中世纪的圣母像大多严肃庄重,高高在上,让人只敢远观不敢亲近。而拉斐尔笔下的圣母,温柔、慈爱,就像你邻居家那位和蔼可亲的妈妈。他把神性人性化,让高高在上的宗教形象变得可亲可感,这在那时候可是相当创新的做法。

那些让人过目不忘的细节

拉斐尔的圣母像之所以成为经典,关键在于那些精心设计的细节。咱们来看几个特别有意思的点:

1. 完美的构图

拉斐尔是个构图大师,他的画作总是那么平衡和谐。比如著名的《西斯廷圣母》,圣母的姿势、小耶稣的位置、两位圣徒的布局,都恰到好处,多一分嫌多,少一分嫌少。

2. 温柔的表情

拉斐尔笔下的圣母很少有夸张的表情,大多是温柔的微笑或沉思的神态。这种内敛的情感表达反而更能打动人心。

很多圣母像中,圣母和小耶稣之间的互动特别自然。《草地上的圣母》里,小耶稣伸手去拿施洗约翰递来的十字架,圣母轻轻扶着他的背,这种日常化的母子互动让画面充满生活气息。

4. 精致的色彩

拉斐尔对色彩的运用简直绝了!他喜欢用柔和的蓝色、红色和金色,这些颜色既高贵又不刺眼,看着特别舒服。

几幅不得不提的代表作

说到拉斐尔的圣母像,有几幅是不能错过的:

1. 《西斯廷圣母》:可能是著名的一幅,现在收藏在德国德累斯顿美术馆。画中圣母踏着云朵降临人间,那种优雅从容的姿态简直绝了。

2. 《草地上的圣母》:现存维也纳艺术史博物馆,画面中圣母、小耶稣和小圣约翰在草地上玩耍,温馨得像一张家庭照。

3. 《大公爵的圣母》:佛罗伦萨皮蒂宫收藏,特点是背景全黑,突出圣母和圣婴的形象,特别有戏剧性。

为了更直观地了解这些作品,咱们来看个简单对比:

| 作品名称 | 创作年份 | 现藏地 | 特别之处 |

|---|---|---|---|

| 《西斯廷圣母》 | - | 德累斯顿美术馆 | 云中降临的动感构图 |

| 《草地上的圣母》 | -维也纳艺术史博物馆 | ||

| 《大公爵的圣母》 | 约1505 | 佛罗伦萨皮蒂宫 | 深色背景突出人物 |

为什么能成为永恒经典?

好了,现在回到初的为什么这些画作能经久不衰?我觉得有以下几个原因:

1. 完美的平衡感

拉斐尔找到了神圣与世俗的完美平衡点。他的圣母既保持了宗教画应有的庄严,又充满人间温情,这种平衡感让不同时代、不同信仰的人都能欣赏。

2. 技术上的极致

从构图到色彩,从线条到光影,拉斐尔几乎把绘画技术推向了完美。后来的学院派画家们甚至把他的作品当作教科书来学习。

3. 普世的情感价值

母爱是跨越时空的永恒主题。拉斐尔捕捉到了母子间那些微小而真实的互动瞬间,这种情感表达无论放在哪个时代都能引起共鸣。

4. 文化符号的沉淀

500多年来,这些作品不断被复制、传播、讨论,已经成为西方文化中不可或缺的一部分。它们不再只是画作,更是一种文化符号。

今天的我们怎么看这些作品?

生活在21世纪的我们,可能已经习惯了各种视觉刺激——高清照片、炫酷特效、短视频但拉斐尔的圣母像依然能让我们停下匆忙的脚步。我想这是因为在这个快节奏的时代,我们内心深处依然渴望那种宁静、和谐与美好。

站在这些画作前,我们仿佛能暂时逃离喧嚣,进入一个理想化的美好世界。这种体验在数字时代反而变得更加珍贵了。

后的小思考

说了这么多,其实艺术欣赏是很主观的事情。拉斐尔的圣母像之所以打动我,可能是因为它们让我想起了小时候看的童话书插图,或是某部老电影里的场景。那么你呢?次看到拉斐尔的圣母像是什么感觉?有没有哪幅特别打动你的艺术作品?