屡见不鲜是贬义词吗?——一个小编的轻松解读

大家好呀!作为一个性格easy的小编,今天想和大家聊聊"屡见不鲜"这个词到底是不是贬义词。说实话,这个问题困扰了我好一阵子呢,每次用这个词的时候都要纠结一下,生怕用错了场合得罪人。所以今天咱们就来好好掰扯掰扯这个词,看看它到底是个什么"脾气"。

先来看看这个词的字面意思

"屡见不鲜"这个词拆开来看,"屡"就是多次、经常的意思;"见"就是看见;"不鲜"字面意思是不新鲜。合在一起,字面理解就是"经常见到,已经不觉得新鲜了"。这么一看,好像也没什么贬义嘛,就是个中性描述而已。

不过语言这东西啊,往往不能只看字面意思。就像我们说一个人"老实",字面上是褒义,但有时候说出来却带着点讽刺的味道。所以咱们还得深入挖掘一下。

词典怎么说?

作为一个负责任的小编,当然得先查查权威词典的解释。我翻了好几本词典,发现解释都差不多:

| 词典 | 解释 |

|---|---|

| 现代汉语词典 | 经常见到,并不新奇 |

| 汉语大词典 | 多次见到,已不觉新鲜 |

| 新华词典 | 经常见到,不觉得新奇 |

从词典解释来看,确实是个中性词。但是!词典往往只给出基本意思,而词语在实际使用中的感情色彩,还得看具体语境。

实际使用中的"屡见不鲜"

我仔细回想了一下平时看到的文章和听到的对话,发现"屡见不鲜"确实经常用在一些不太好的事情上。比如:

"这种抄袭现象在学术界屡见不鲜"

"商家欺骗消费者的行为屡见不鲜"

"政客出尔反尔的情况屡见不鲜"

你看,这些例子都是在说一些负面现象。久而久之,这个词就带上了点批评、不满的意味。就像"司空见惯"这个词,本来也是个中性词,但因为经常用在负面事情上,现在用起来也感觉有点贬义色彩了。

不过呢,也不是说"屡见不鲜"就不能用在好事上。比如:

"这种助人为乐的行为在我们社区屡见不鲜"

"学生们自发组织的公益活动屡见不鲜"

这样用也是完全可以的,只是相比之下,用在负面情况的时候更多一些。

为什么会产生这种倾向?

我觉得这可能跟人类的心理有关。我们对于好事情,往往会用更积极的词汇来描述,比如"蔚然成风""层出不穷";而对于不好的事情,就会选择一些略带无奈、批评意味的词,"屡见不鲜"正好符合这种情绪。

"屡见不鲜"本身带有一种"见怪不怪"的态度,这种态度用在负面事情上,就暗示这种现象不应该存在但却一直存在,自然就带上了批评的意味。

怎么判断用的时候是褒是贬?

其实很简单,就看它修饰的是什么内容。如果修饰的是负面现象,那就是贬义;如果修饰的是正面现象,那就是中性甚至略带褒义。

举个例子:

贬义用法:"这种偷工减料的做法在建筑行业屡见不鲜"(批评)

中性用法:"这种创新的教学模式在实验学校屡见不鲜"(描述)

所以啊,关键不在于词本身,而在于它跟什么搭配。就像"搞"这个词,可以说"搞科研"(中性),也可以说"搞破坏"(贬义),全看后面接什么。

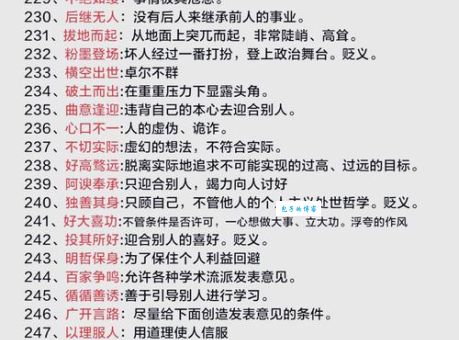

一些容易混淆的词

说到这儿,我想起几个和"屡见不鲜"意思相近的词,它们的感情色彩也不太一样:

1. "司空见惯":比"屡见不鲜"更中性一些

2. "习以为常":中性偏贬,暗示可能麻木了

3. "层出不穷":中性偏褒,多用于好现象

4. "比比皆是":完全中性

你看,汉语就是这么微妙,意思差不多的词,感情色彩却各有不同。用的时候还真得留个心眼。

我的使用建议

作为一个经常码字的小编,我总结了几条使用"屡见不鲜"的小建议:

1. 用在负面现象上时,注意语气不要太重,避免显得过于批评

2. 用在正面现象上时,可以加些修饰词让褒义更明显,比如"令人欣慰的是"

3. 不确定的时候,可以用更中性的"常见"或"经常出现"代替

4. 正式场合使用时好搭配具体数据或例子,避免空泛

一些有趣的例子

为了让大家更直观地感受,我找了一些文学作品中使用"屡见不鲜"的例子:

鲁迅在《孔乙己》中写道:"这些故事,在酒店里屡见不鲜。"这里用来描述人们取笑孔乙己的常见行为,明显带有批评意味。

而钱钟书在《围城》中写道:"这种小聪明在知识分子中屡见不鲜。"也是略带讽刺的用法。

相比之下,一些新闻报道中会这样写:"志愿者自发组织的公益活动在社区屡见不鲜。"这就是中性偏褒的用法了。

总结一下

说了这么多,咱们来总结一下:

"屡见不鲜"本身是个中性词,但因为经常用来描述负面现象,所以在实际使用中常常带有贬义色彩。不过它也可以用在正面语境中,这时就是中性或略带褒义了。关键还是要看具体搭配和上下文。

所以啊,下次用这个词的时候,不用太纠结它是不是贬义词,只要根据你想表达的态度和描述的对象来用就行了。语言是活的,词语的感情色彩也会随着使用习惯而变化,重要的是用得恰当。

后想问问大家,你们平时用"屡见不鲜"的时候,更倾向于用在什么场合呢?有没有什么特别有趣的用法可以分享?