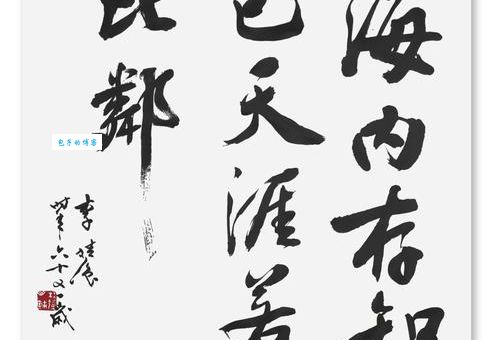

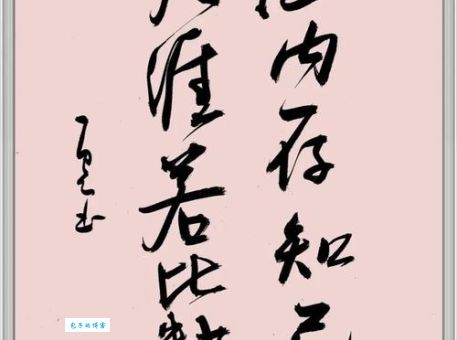

海内存知己天涯若比邻若的意思:聊聊这句诗的温暖力量

大家好呀!今天想和大家聊一句特别温暖的诗——"海内存知己,天涯若比邻"。每次读到这句话,心里都会涌起一股暖流,感觉特别治愈。这句诗出自唐代诗人王勃的《送杜少府之任蜀州》,虽然已经过去一千多年了,但它的魅力丝毫未减,依然能打动现代人的心。

这句诗到底在说什么?

先来拆解一下字面意思吧。"海内"指的是四海之内,也就是整个天下;"知己"就是懂你的好朋友;"天涯"是天边,形容距离特别远;"比邻"就是隔壁邻居。整句话连起来就是说:只要在这个世界上有真正懂你的朋友,就算你们相隔万里,感觉也像住在隔壁一样亲近。

是不是特别美好?王勃写这首诗的时候是在送别朋友,但他没有像一般人那样哭哭啼啼地表达不舍,而是用了一种特别豁达的态度。他告诉我们:真正的友谊不会被距离打败,心灵相通的人永远在一起。

为什么这句话这么打动人?

我觉得这句话之所以能流传千年,是因为它戳中了人类共同的情感需求。我们每个人都害怕孤独,都渴望被理解,而这句话正好给了我们一个温暖的承诺:只要找到知己,就永远不会真正孤单。

想想看,在唐朝那个没有手机、没有微信的年代,朋友一旦分别可能就真的很难再见面了。但王勃却说距离不是这种超越物理距离的友谊观,放在今天依然适用。虽然我们现在有各种通讯工具,但心灵上的距离有时候反而更难跨越。

现代生活中的"天涯若比邻"

在全球化时代,这句话有了新的诠释。我有个发小,大学毕业后去了加拿大工作,我们隔着12小时的时差,但每次视频聊天都感觉她就在身边。我们会一起"云吃饭",她吃早餐我吃晚餐,分享各自的生活琐事。科技让"天涯若比邻"变成了现实。

不过我也发现,真正的"若比邻"不只是靠技术维持的。有些人天天见面却无话可说,有些人多年不见却能一见如故。关键在于那份理解和默契,这才是"知己"的真正含义。

知己难寻,且行且珍惜

说到这里,不得不承认,找到一个真正的知己并不容易。人生得一知己足矣,这句话真的不是夸张。真正的知己是那种:

1. 懂你的欲言又止

2. 在你得意时为你高兴但不谄媚

3. 在你失意时给你支持但不怜悯

4. 即使很久不联系,再见面时依然自然如初

下面我列了一个小比较了一下普通朋友和知己的区别:

| 比较项 | 普通朋友 | 知己 |

|---|---|---|

| 交流频率 | 经常或偶尔 | 可多可少 |

| 谈话深度 | 停留在表面 | 触及心灵 |

| 相处状态 | 需要经营 | 自然舒适 |

| 时间考验 | 可能变淡 | 历久弥新 |

如何成为别人的知己?

既然知己这么珍贵,我们能不能主动成为别人的知己呢?我觉得可以朝这几个方向努力:

学会倾听。不是敷衍地听,而是真正放下手机,把注意力给对方,试着理解他话语背后的情感和需求。

保持真诚。不要为了讨好而说违心的话,真正的友谊经得起不同意见的考验。

再者,给予空间。知己不是连体婴,尊重对方的独立性和生活节奏,不要用友情绑架对方。

懂得付出。在对方需要时给予支持,但不要期待立即回报,友情不是交易。

当知己远在天涯时

回到王勃的诗句,当我们和知己不得不分隔两地时,该怎么维系这份情谊呢?我有几个小建议:

1. 定期联系但不必刻意:不需要每天打卡,但可以分享生活中的小确幸或小烦恼。

2. 创造共同回忆:可以约好看同一部电影然后讨论,或者一起读同一本书。

3. 接受关系的变化:人在不同阶段会有不同的需求,允许友情随着人生阶段自然演变。

4. 珍惜重逢的时光:见面时放下手机,真正享受彼此的陪伴。

这句诗给我的启示

"海内存知己,天涯若比邻"给我的大启示是:真挚的情感能够超越时空限制。在这个快节奏的社会里,我们常常被各种社交软件上的"好友数量"迷惑,以为认识的人多就是人缘好。但王勃告诉我们,重要的不是有多少朋友,而是有没有那个懂你的人。

有时候我会想,王勃写下这句诗时,是否预见到它会流传千年?也许没有。但正是这种发自内心的真挚情感,让这句话穿越时空,依然能够温暖今天的我们。

在这个看似联系更加便捷实则人心更加疏离的时代,我们比任何时候都更需要体会"天涯若比邻"的境界。它提醒我们:真正的亲近不在于物理距离,而在于心灵的距离;不在于联系的频率,而在于理解的深度。

你生命中有没有这样一个人,即使相隔万里,想起ta时依然觉得温暖如初?你们是怎么维系这份情谊的?