掩耳盗铃的道理:自欺欺人的艺术

大家好呀!今天咱们来聊聊一个特别有意思的成语——"掩耳盗铃"。这个成语我小时候次听到就觉得特别逗,想象一个人捂着耳朵去偷铃铛,以为自己听不见铃铛响别人也听不见,这不是搞笑嘛!但后来慢慢发现,这种自欺欺人的行为在生活中简直无处不在,我自己也经常犯这种错误呢。

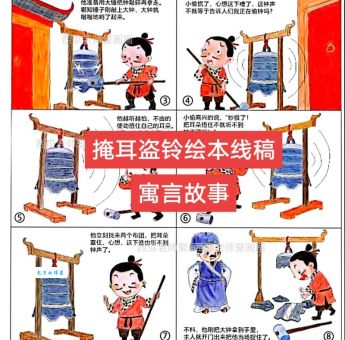

成语背后的故事

先给不太熟悉这个成语的朋友简单科普一下。"掩耳盗铃"出自《吕氏春秋》,讲的是春秋时期晋国贵族范氏被灭门后,有人想偷他家庙里的钟(也有版本说是铃铛)。小偷怕敲钟发出声音,就捂住自己的耳朵,以为这样就听不见声音了,别人自然也听不见。结果当然是被抓了个正着。

这个故事听起来很傻对吧?但仔细想想,我们现代人做的很多事不就跟这个偷钟贼一样嘛!只不过我们用的不是手捂耳朵,而是各种更"高级"的自欺欺人方式。

现代版"掩耳盗铃"大赏

生活中这种例子简直不要太多!我来举几个特别常见的:

健康篇:

1. 熬夜刷手机到凌晨三点,然后买贵的眼霜和保健品,安慰自己"我在保养"

2. 天天吃外卖不运动,却花大价钱办健身卡(一年去三次那种)

3. 抽烟的同时喝枸杞茶,觉得这样就能"中和"伤害

工作学习篇:

1. 上班摸鱼刷短视频,下班前紧急赶工,还觉得自己"效率高"

2. 考试前临时抱佛脚,考完立刻忘光,还安慰自己"反正及格了"

3. 买一堆书堆在床头,仿佛买了就等于读了

人际关系篇:

1. 对别人的缺点指指点点,对自己的问题视而不见

2. 在社交网络上营造完美人设,现实生活一团糟

3. 明明伤害了别人,却安慰自己"TA不会在意的"

看看这些行为,是不是跟那个捂耳朵偷铃铛的傻瓜如出一辙?我们以为遮住自己的耳朵(或者眼睛、良心)就能改变事实,殊不知在别人眼里,铃铛照样叮当作响。

为什么我们爱玩"掩耳盗铃"?

这种行为看似愚蠢,但其实背后有深刻的心理学原因。我查了些资料,发现主要有这么几个原因:

1. 认知失调:当我们行为与信念冲突时,大脑会自动找理由减轻这种不适感。比如抽烟的人会告诉自己"我爷爷抽烟活到90岁"。

2. 即时满足偏好:人类大脑天生偏爱短期利益。比起未来的健康,眼前的快乐更诱人,所以我们选择"先享受再说"。

3. 自我服务偏差:我们倾向于用宽容的眼光看待自己,用苛刻的标准评判他人。

4. 逃避现实:面对困难或痛苦的事实,自欺欺人是一种心理防御机制。

看看这个简单的对比表:

| 行为 | 自欺欺人的想法 | 现实 |

|---|---|---|

| 熬夜 | "我年轻,熬夜没关系" | 身体在默默承受伤害 |

| 拖延工作 | "我在压力下效率更高" | 质量下降且压力倍增 |

| 过度消费 | "我就买这一次" | 债务在悄悄累积 |

如何打破"掩耳盗铃"的循环

既然知道了问题所在,那怎么才能改掉这个坏习惯呢?根据我自己的经验,有几个小建议:

步:承认问题

这是难也重要的一步。我发现自己有"掩耳盗铃"行为时,会先深呼吸,然后对自己说:"好吧,我确实在自欺欺人。"不找借口,不辩解,单纯承认事实。

第二步:分析动机

问问自己:我为什么要这样做?是害怕面对什么?还是贪图即时快乐?了解背后的原因才能对症下药。

第三步:小步改进

不要指望一夜之间变成完美的人。比如想戒掉熬夜,可以先比平时早睡15分钟,慢慢调整。

第四步:建立监督机制

可以找个朋友互相监督,或者用APP记录自己的行为。外部的反馈能帮我们看到自己忽略的事实。

第五步:练习诚实

不仅对他人诚实,更要对自己诚实。开始时可能不舒服,但长期来看会轻松很多。

掩耳盗铃的"好处"?

说来有趣,这种自欺欺人的行为偶尔也有"好处"。在极端压力下,适度的自我欺骗可以保护心理健康。比如面对无法改变的困境,稍微"骗骗"自己可能有助于保持希望和动力。但关键在于"适度"和"知道自己在做什么"。

真实生活的勇气

写到这里,我突然意识到,"掩耳盗铃"的反面不是完美无缺,而是有勇气面对真实的自己——包括自己的缺点、错误和局限。真实的生活可能不如滤镜下的那么光鲜,但至少不用时刻担心"铃铛会响"。

我近就在努力改掉自己"掩耳盗铃"的一个坏习惯:总是把手机放在床边,告诉自己"我只是看看时间",结果一刷就是半小时。现在我把充电器放在客厅,虽然刚开始很不习惯,但睡眠质量真的提高了不少。

你近有没有发现自己有什么"掩耳盗铃"的行为呢?或者你有什么成功克服这种习惯的经验可以分享?我特别想知道大家都是怎么应对这种人性中的小狡猾的~