称为两榜出身的是什么来历?科举制度小知识

大家好呀!今天咱们来聊聊一个听起来有点高大上但其实很有意思的话题——"两榜出身"。这个词儿在古代可是相当有分量的,不过现在可能很多人都不太清楚它具体指啥了。作为一个对历史小知识特别感兴趣的小编,我就来给大家掰扯掰扯这个科举制度中的专有名词。

什么是"两榜出身"?

简单来说,"两榜出身"就是指在明清时期的科举考试中,既通过了乡试(考中举人),又通过了会试和殿试(考中进士)的人。为啥叫"两榜"呢?因为在发榜的时候,乡试和会试是分开公布的,所以就有了"两榜"这个说法。

想象一下啊,在古代,一个读书人要是能拿到"两榜出身"的称号,那简直就是光宗耀祖的大事儿!这可比现在考上985、211还要厉害得多,因为科举考试那淘汰率,啧啧,简直了!

科举考试的基本流程

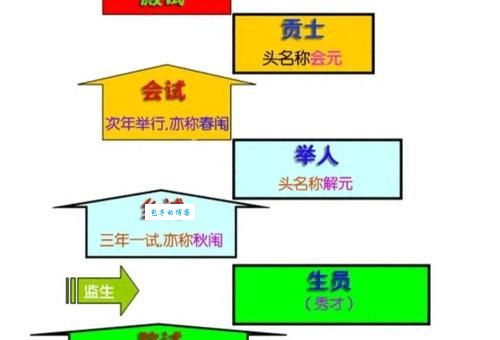

为了让大家更好地理解"两榜出身",咱们先简单捋一捋科举考试的基本流程:

1. 童试:相当于现在的入学考试,考过了就是"秀才"了

2. 乡试:在各省举行的考试,考中就是"举人"

3. 会试:在京城举行的全国性考试,考中就是"贡士"

4. 殿试:皇帝亲自主持的考试,考中就是"进士"

"两榜出身"就是指一个人既中了举人(乡试),又中了进士(会试+殿试)。这可不是一般人能做到的,要知道很多读书人一辈子能中个举人就谢天谢地了。

为什么"两榜出身"这么牛?

这里我给大家列个看看不同科举功名对应的社会地位和待遇:

| 功名 | 考试 | 社会地位 | 待遇 |

|---|---|---|---|

| 秀才 | 童试 | 可以见官不跪,免除部分徭役 | 每月有廪米 |

| 举人 | 乡试 | 可以做官(一般是小官) | 免除赋税徭役 |

| 进士 | 会试+殿试 | 可以做高官,进入权力核心 | 全家荣耀,可能封妻荫子 |

从表格里就能看出来,"两榜出身"的人那是精英中的精英。他们不仅学问好,而且前途无量,在官场上那是相当吃香的。

"两榜出身"和"一榜出身"的区别

可能有人会问,那"一榜出身"又是什么呢?其实"一榜出身"就是指只通过了乡试(成为举人),但没有继续考中进士的人。虽然举人也很了不起,但和进士比起来,那差距还是不小的。

举个不太恰当但容易理解的例子:就像现在有些人本科毕业就直接工作了(举人),而有些人继续读研读博(进士)。虽然本科毕业也不错,但博士毕业的发展空间和机会通常会更多一些。

科举考试有多难?

说到这儿,我得给大家科普一下科举考试的难度。以明清时期为例:

1. 乡试录取率:大约1%-5%

2. 会试录取率:大约5%-10%(但参加会试的都是举人,已经是精英了)

3. 殿试一般不淘汰人,但会重新排名

这么算下来,从童生到进士,那真是千军万马过独木桥啊!难怪古人说"三十老明经,五十少进士",意思是三十岁考上明经科(另一种考试)都算老了,而五十岁考上进士还算年轻的!

科举趣闻

说到科举,我还想起几个有意思的小故事:

1. 范进中举:大家都学过这篇课文吧?范进中举后高兴得疯了,虽然夸张了点,但确实反映了科举对古人心理的巨大影响。

2. 连中三元:指一个人在乡试、会试、殿试中都考了名(解元、会元、状元),历史上能做到的人屈指可数。

3. 老考生:清朝有个叫谢启祚的,98岁还在参加乡试,后来皇帝实在看不下去了,特赐他举人出身。

科举制度的现代影响

虽然科举制度在1905年就废除了,但它对现代社会的影响还是挺深远的:

1. 考试文化:现在各种升学考试、公务员考试,某种程度上都是科举制度的延续。

2. 学历崇拜:古人看重科举功名,今人看重学历文凭,是不是有点异曲同工?

3. 公平竞争:科举开创了相对公平的选拔机制,这个理念至今仍然被推崇。

不过话说回来,科举制度也有很多弊端,比如八股文束缚思想,考试内容脱离实际等等。但无论如何,它都是中国历史上非常重要的制度创新。

结语

聊了这么多,相信大家对"两榜出身"这个概念应该有了比较清晰的认识。它代表的是古代读书人的高荣誉之一,也是他们毕生追求的目标。虽然现在没有科举了,但这种通过努力获得认可的精神,还是值得我们学习的。

后想问问大家:如果你生活在古代,你会选择参加科举考试吗?你觉得科举制度和现代教育考试制度相比,各有什么优缺点呢?欢迎在评论区分享你的看法~