袈裟为啥叫百纳衣?原来破布拼接背后藏着修行大智慧

大家好呀!今天咱们来聊聊一个特别有意思的话题——为啥和尚穿的袈裟又叫"百纳衣"呢?说实话,我一开始听到这个名字也是一头雾水,后来了解之后才发现,这背后可藏着不少佛教修行的深意呢!

百纳衣的由来:从字面意思说起

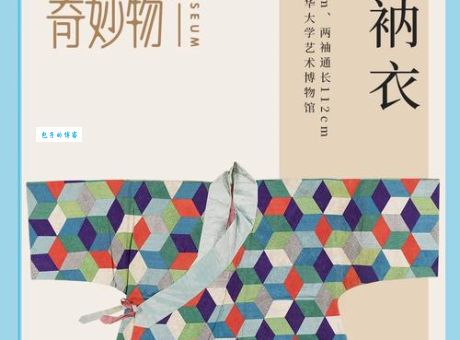

先说说"百纳衣"这个名字的字面意思吧。"百"当然是指很多,"纳"在古代有缝补的意思,所以"百纳衣"直译就是"由很多布片缝补而成的衣服"。这跟我们现在理解的袈裟形象是不是很吻合?那些一块一块拼接起来的布料,看起来就像是被缝补过很多次一样。

不过有趣的是,虽然叫"百纳",但真正的袈裟可不是随便找一百块布拼起来的。佛教经典里其实有明确规定袈裟的制作方法,布片的数量和排列方式都有讲究。比如常见的"二十五条衣",就是由二十五块长方形布条按照特定方式缝合而成。

破布拼接背后的深意

你可能要问了:为啥非得用破布拼接呢?直接做一件完整的衣服不香吗?这里就涉及到佛教修行的核心理念了。

用废弃布料制作袈裟体现了佛教的"惜福"思想。佛陀当年就教导弟子们要知足少欲,连穿衣服都要"但取蔽形",只要能遮体就行。用别人丢弃的布料来做衣服,既避免了浪费,又能培养出家人的节俭美德。

这种拼接的方式象征着修行者要"纳受"众生的苦难。每一块布料可能都来自不同的地方,代表着不同的众生,袈裟穿在身上,就是提醒出家人要心怀慈悲,普度众生。

再者,百纳衣的"不完整"特性也是一种修行提醒。它告诉修行者:世间万物都是因缘和合而成,没有什么是永恒不变的。就连我们平时认为"完整"的东西,其实也是由各种"碎片"组成的。

袈裟颜色的讲究

说到袈裟,大家可能注意到不同佛教流派的袈裟颜色不太一样。其实这里面也有不少学问:

| 颜色 | 主要使用流派 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 黄色/橙色 | 南传佛教 | 远离世俗,修行清净 |

| 棕色/灰色 | 汉传佛教 | 朴素无华,去除执着 |

| 红色 | 藏传佛教 | 精进修行,智慧火焰 |

虽然颜色不同,但这些袈裟大多都保留了"百纳"的特点,通过不同色块的拼接来体现佛教的基本理念。

现代生活中的"百纳"智慧

其实"百纳"的理念在现代生活中也很有启发意义。想想看,我们现在的"断舍离"、"极简生活"不就跟佛教的惜福思想很像吗?还有流行的拼布艺术、拼接设计,某种程度上也是"百纳"美学的现代表达。

我自己就有这样的体验:以前总喜欢买新衣服,衣柜塞得满满的还觉得没衣服穿。后来尝试着把一些旧衣服重新搭配,或者做些小修改,反而发现了新的乐趣。这不就是现代版的"百纳"精神吗?物尽其用,在有限中创造无限可能。

从袈裟看修行态度

说到底,百纳衣之所以能成为佛教修行的重要象征,就是因为它完美体现了佛教的核心价值观:

1. 知足常乐:不求华丽,但求实用

2. 物尽其用:珍惜资源,减少浪费

3. 包容并蓄:接纳不同,和谐共生

4. 无常观:一切都在变化中

每次看到僧人穿着百纳袈裟,我就觉得那不仅仅是一件衣服,更是一种生活态度的展示。在这个追求光鲜亮丽的时代,这种朴素的美德反而显得尤为珍贵。

袈裟的现代演变

有意思的是,随着时代发展,袈裟的形式也在发生一些变化。现在有些寺院的袈裟虽然保留了拼接的形式,但用的布料更统一了;有些特殊场合甚至会用到材质更好的袈裟。这引发了一些讨论:这样的变化是否背离了百纳衣的初衷?

我个人觉得,只要核心精神不变,外在形式的适度调整是可以理解的。毕竟佛教讲求"随缘不变,不变随缘",关键是要把握住节俭、知足、慈悲的本质。

生活中的"百纳"哲学

写到这里,我突然想到,我们每个人的生活不也是一件"百纳衣"吗?由各种经历、人际关系、成功与失败"拼接"而成。那些所谓的"不完美",恰恰构成了我们独特的生命图案。

就像袈裟的每一块布都有它的来历,我们人生中的每一段经历也都有其意义。与其追求虚幻的"完美",不如学会欣赏这种"百纳"之美,在残缺中看见完整,在有限中体会无限。

说了这么多,不知道你对"百纳衣"有没有新的认识呢?你有没有在生活中实践过类似的"百纳"哲学?比如修补旧物、创意改造什么的?欢迎分享你的想法和经历~