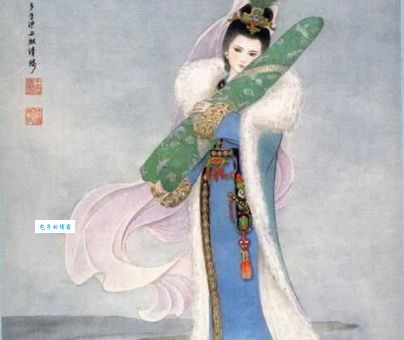

蔡文姬与曹操:东汉才女蔡邕之女的历史交集

大家好呀!今天我想和大家聊聊一个特别有意思的历史话题——蔡文姬和曹操之间的故事。作为东汉末年著名的才女,蔡文姬的人生经历简直就像一部跌宕起伏的历史剧,而她与曹操的交集更是为这段历史增添了几分传奇色彩。

才女蔡文姬的身世背景

先说说蔡文姬这个人吧。她本名蔡琰,字文姬(也有说字昭姬),是东汉著名文学家、书法家蔡邕的女儿。说到蔡邕,那可是当时文化界的顶流人物,相当于现在的学术大咖加文化名人。想象一下,从小在这样一个书香门第长大,蔡文姬的文学修养能不高吗?

蔡文姬从小就展现出惊人的才华,据说她"博学有才辩,又妙于音律"。在那个女子无才便是德的年代,能有这样的评价,可见她的才华确实非同一般。不过,她的命运却相当坎坷,这也反映了东汉末年那个动荡时代的特点。

乱世中的颠沛流离

东汉末年,天下大乱,董卓专权,蔡邕因为被迫接受董卓的官职,后来董卓被杀,蔡邕也因此受到牵连而死。失去了父亲的庇护,蔡文姬的命运急转直下。她先是被南匈奴掳走,在北方生活了十二年,还生了两个孩子。这段经历后来被她写进了著名的《悲愤诗》中,读来令人唏嘘不已。

| 时间 | 事件 |

|---|---|

| 约177年 | 蔡文姬出生 |

| 192年 | 父亲蔡邕去世 |

| 约195年 | 被南匈奴掳走 |

| 207年 | 被曹操赎回 |

| 约220年后 | 去世 |

曹操的"文化抢救行动"

这时候,曹操登场了。大家都知道曹操是三国时期的枭雄,但很多人不知道的是,他还是个文化爱好者,特别重视文教事业。曹操和蔡邕有旧交,对蔡邕的学问十分敬重。当他听说蔡邕的女儿流落匈奴时,决定花重金把她赎回来。

这件事发生在建安十二年(207年),曹操派使者带着"金璧"去匈奴赎人。想想看,在那个战乱年代,能为一介女子花费如此代价,可见曹操对文化的重视程度。当然,也有人认为曹操这样做是为了笼络士人,显示自己重视文化传承。不管动机如何,结果都是蔡文姬得以重返中原。

文姬归汉后的生活

回到中原后,蔡文姬嫁给了董祀。关于她的晚年生活,史料记载不多,但传说她整理了父亲蔡邕的部分著作,为文化传承做出了贡献。她创作的《悲愤诗》和《胡笳十八拍》流传至今,成为我们了解那个时代女性命运的重要窗口。

特别值得一提的是《胡笳十八拍》,这首乐曲据说就是蔡文姬根据在匈奴的经历创作的。想象一下,一个弱女子,在经历了家破人亡、异族为奴的苦难后,还能创作出如此动人的音乐作品,这种精神力量实在令人敬佩。

曹操与蔡文姬关系的多重解读

关于曹操为什么要赎回蔡文姬,历史学家们有不同的看法。有人认为纯粹是出于对故人女儿的关怀;有人认为是为了收集蔡邕的藏书和著作;还有人认为这是曹操文化政策的一部分,通过这样的举动来争取士人的支持。

我个人觉得,这些因素可能都有。曹操是个复杂的人物,他的行为往往有多重目的。赎回蔡文姬既显示了他的仁义,又彰显了他对文化的重视,还能赢得士人的好感,一举多得,何乐而不为呢?

历史长河中的女性声音

蔡文姬的故事之所以动人,不仅因为她的才华,更因为她代表了那个时代知识女性的命运。在男性主导的历史叙事中,女性的声音往往被淹没,而蔡文姬通过自己的作品,让我们听到了东汉末年女性的真实感受。

《悲愤诗》中写道:"欲死不能得,欲生无一可。"这种绝望与挣扎,穿越千年依然能打动我们的心。蔡文姬用她的笔,记录下了那个时代的苦难,也让我们看到了一个女性在乱世中如何保持自己的精神世界。

历史的偶然与必然

有时候我会想,如果没有曹操的干预,蔡文姬可能就会终老匈奴,她的才华和故事也就湮没在历史长河中了。这种历史的偶然性特别有意思——一个枭雄的决定,改变了一个才女的命运,也为我们留下了一段珍贵的文化遗产。

但这也是历史的必然。在东汉末年那个重视文化的氛围中,像蔡邕这样的大学者的女儿,自然会受到特别的关注。曹操作为那个时代有远见的政治家之一,做出这样的举动也在情理之中。

对现代人的启示

蔡文姬和曹操的故事,对我们现代人也有很多启示。它告诉我们,即使在艰难的环境中,人也可以保持自己的精神追求;文化的力量可以超越时代的局限,影响千年之后的人们;而一个社会的文明程度,往往体现在它对知识和人才的尊重上。

有时候我会想,如果蔡文姬生活在今天,她会是什么样子?也许是个著名的作家、音乐家,或者大学教授?但无论如何,她的才华和坚韧,都值得我们学习和铭记。

你觉得在当今社会,我们该如何看待和传承像蔡文姬这样的历史人物留下的文化遗产?你读过蔡文姬的作品吗,它们给你带来了怎样的感受?