同光中兴与洋务运动:晚清那场"自救"的奇幻漂流

各位看官好啊!今天咱们来聊聊晚清那段既心酸又有点"励志"的历史——同光中兴和洋务运动。说实话,每次读到这段历史,我都觉得像在看一部"清宫自救剧",主角是慈禧太后和一帮大臣,剧情跌宕起伏,结局嘛你们懂的。

一、开场白:大清帝国的"中年危机"

想象一下,19世纪中叶的大清帝国,就像个曾经风光无限的中年大叔,突然发现自己不仅发际线后移,连肌肉也开始松弛了。鸦片战争一记重拳,直接把这位"大叔"打懵了——原来外面的世界已经变得这么不一样了!

这时候,朝廷里开始出现两种声音:一种是"祖宗之法不可变"的保守派,另一种是"不变就完蛋"的改革派。于是,一场名为"自救"的运动就这么稀里糊涂地开始了。

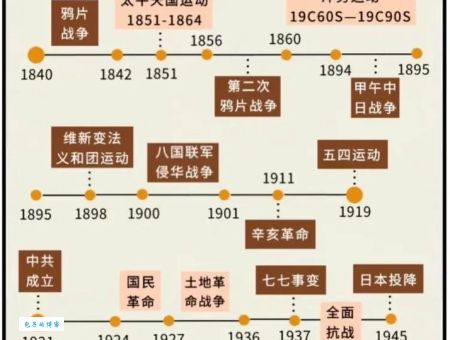

二、同光中兴:回光返照的"盛世"

所谓"同光中兴",指的是同治到光绪初年(-)那段时间,清政府试图通过一系列措施来恢复国力。说实话,这个"中兴"水分挺大的,就像给一个重病患者涂脂抹粉,外表看起来气色不错,内里其实已经病入膏肓。

不过,这期间确实做了一些实事:

1. 镇压了太平天国运动(虽然手段相当残忍)

2. 恢复了科举考试(毕竟读书人还是要给条出路)

3. 整顿了吏治(效果嘛你懂的)

有趣的是,这段时间居然还出现了所谓的"同治中兴"神话,朝廷上下自我感觉良好,仿佛大清真的"重回巅峰"了。这种自欺欺人的本事,我给满分!

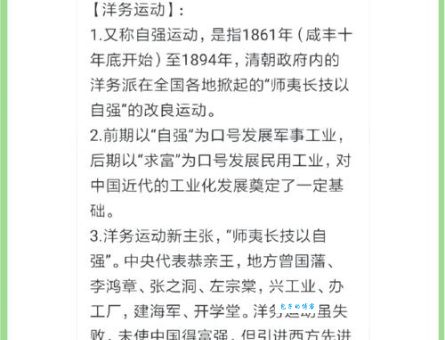

三、洋务运动:一场"师夷长技"的模仿秀

如果说同光中兴是粉饰太平,那么洋务运动就是大清帝国的"山寨工程"。核心思想很简单:西方的船坚炮利很厉害,我们也要有!至于西方的政治制度、思想文化?那个就算了

来看看这场运动的"成果清单":

| 项目 | 代表人物 | 成果 | 局限性 |

|---|---|---|---|

| 军事工业 | 曾国藩、李鸿章 | 江南制造总局、福州船政局 | 产品质量差,成本高 |

| 民用企业 | 张之洞 | 汉阳铁厂、轮船招商局 | 管理混乱,效率低下 |

| 教育事业 | 容闳 | 派遣留学生、同文馆 | 规模小,阻力大 |

说实话,看这张表我都想笑。这些项目听起来都很高大上,但实际效果嘛就像让一个从没下过厨的人照着菜谱做满汉全席,结果可想而知。

讽刺的是,洋务派的口号是"自强求富",结果搞了三十年,既没真正自强,更没实现求富,反而在甲午战争中把老底都赔光了。这场运动成功的,可能是培养了一批后来推翻清王朝的革命党人

四、为什么这场"自救"注定失败?

作为一个事后诸葛亮,我觉得这场自救运动失败的原因简直显而易见:

1. 只改技术,不改制度:就像给一辆马车装上火箭发动机,车架却还是木头的,不散架才怪!清廷只想学习西方的"器物",却拒绝改革政治制度,这种"半吊子改革"注定失败。

2. 领导层太分裂:朝廷内部保守派和改革派天天吵架,慈禧太后还在中间玩平衡术。这种环境下,任何改革都难以持续推进。

3. 财政是个大坑:赔款、镇压起义、皇室挥霍大清国库早就被掏空了,哪还有钱搞现代化建设?

4. 社会基础太薄弱:当时中国连像样的工业基础都没有,文盲率超高,这种社会土壤根本不适合现代化改革。

搞笑的是,当日本通过明治维新全面西化时,大清还在纠结"体用之争"(中学为体,西学为用)。结果呢?学生把老师打得满地找牙!

五、历史的黑色幽默

读这段历史,我总有种看黑色喜剧的感觉。清廷上下明明知道国家危在旦夕,改革却总是扭扭捏捏、半心半意。就像一个人明知自己病重,却只愿意吃保健品,拒绝动手术。

讽刺的是,这场自救运动培养的人才和积累的经验,终为清王朝的灭亡埋下了伏笔。洋务运动中成长起来的民族资产阶级和新型知识分子,后来都成了推翻清朝的主力军。这算不算历史开的一个大玩笑?

六、我们能从这段历史中学到什么?

虽然这段历史充满了失败和遗憾,但也不是全无价值。至少它告诉我们:

1. 改革必须全面彻底,修修补补解决不了根本问题

2. 开放和学习不能只停留在表面

3. 危机意识很重要,但更重要的是拿出实际行动

今天的中国已经走上了正确的现代化道路,但回望这段历史,依然能给我们很多启示。毕竟,历史虽然不会简单重复,但总是押着相似的韵脚。

你觉得晚清的这场自救运动如果换个方式,有没有可能成功?或者你认为它的失败是必然的?欢迎在评论区分享你的高见!