文/全历史张君恪

公元1156年6月29日,宋钦宗赵桓去世。宋钦宗是北宋最后一位皇帝,他在靖康之变(此处可到1127年1月9日的开封)中匆忙即位,但无力驱逐金兵,导致都城开封被金兵攻破。宋钦宗连同他的父亲宋徽宗(此处可到1135年6月4日的五国城)被俘,北宋灭亡。

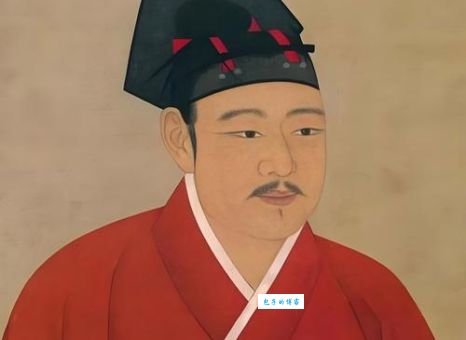

接下来我们就来了解一下这位宋钦宗。

第一、他是哭着被架上龙椅的皇太子。

宋徽宗宣和七年(1125年),金军南下攻宋。宋军无力抵挡,都城开封被金军包围。宋徽宗原想逃离开封,后来听取了太常少卿李纲的建议,传位给皇太子赵桓,以提振士气、重建朝廷的威望。

古代皇帝登基之前都会再三推辞,在大臣们的劝进下才会“勉强”同意登基。赵桓也推辞了,不过他是真心不想当皇帝。毕竟面对金军的强大攻势,他也没有把握保住开封城,弄不好会落得个兵败被俘的下场。在得知宋徽宗让他继位时,二十六岁的他居然哭了,后来还大病了一场。但毕竟是父皇宋徽宗的意思,赵桓不得已还是即位了。

李纲画像

第二、他是北宋亡国之君。

宋钦宗这个皇帝虽然当得不情不愿,但也颇有“新官上任三把火”的派头。为了遏制宋徽宗继续掌权的意图、巩固自己的权力,宋钦宗很快就处置了徽宗所倚重的“六贼”蔡京、童贯等人,还把徽宗软禁了起来。

宋钦宗在巩固自己的权力时出手很坚决,应付外敌却优柔寡断。宋钦宗对金作战的失策主要体现在以下两个方面。

第一,是战是和摇摆不定。宋钦宗即位后先是下诏准备亲征,没过几天又想弃城逃跑,但是被李纲劝阻。李纲等人坚持抵抗金军,宋钦宗得以和金军议和。

金军撤退之后,宋钦宗先是拒绝李纲等人追击金军,还否决了在黄河边屯兵防御金军南下的建议。和金国的关系刚缓和一会,宋钦宗又写密信试图策反金军将领。事情败露后,金军再次南下攻宋。

开封城很快又被金军包围,之前的主战派李纲因为宋钦宗的猜忌早已被贬外地。此时对金作战陷入了无人可用的局面。但宋钦宗还是决心抵抗。战事失利后,又派出使者求和。

第二,宋钦宗低估了金军的野心。金军先是假装说要议和,然后索要大量的金银布匹和妇女。

宋钦宗以为满足金军的条件就能议和,将开封城内的财物都强制收缴送给金军,还将自己的妃嫔送到金军营中。

宋钦宗这样讨好金军无非是抱薪救火而已。最后金军还是攻破了开封城,宋钦宗被金军俘获,北宋灭亡。对金作战的失败固然可以说是宋朝积重难返的结果,但宋钦宗还是要负很大的责任。

宋钦宗是战是和一直摇摆不定,相继罢免了二十六名宰执大臣。李纲等主战派未受到重用,左右亲信都是投降派。相比之下,明朝土木堡之变时,主战派的兵部尚书于谦(此处可到1457年2月16日的北京)能够一直得到朝廷的重用,才避免了“靖康之变”的重演。

第三、他是客死他乡的皇帝俘虏。

在“靖康之变”中,和宋钦宗一起被金军俘获的还有宋徽宗、宫中的妃嫔和宫女、皇室宗亲和朝廷官员。靖康二年(1127年),金太宗下诏将宋钦宗贬为庶人。

宋钦宗被俘后与大量宋俘一同被押往北方,一路上被金兵看守,连仰天号泣都被金兵喝止,风吹雨晒,惨不忍睹。宋钦宗睡觉时都只能和别人挤在一起。

宋钦宗被押到上京(今黑龙江哈尔滨市)之后作为俘虏拜祭金太祖完颜阿骨打的庙,并以俘虏的身份参加了金国的受降仪式——牵羊礼,即赤裸着上身,身披羊皮,脖子上系绳,像羊一样被人牵着。作为昔日的九五至尊,宋钦宗也只能像羊一样任人宰割了。

宋徽宗、

宋钦宗被金兵俘虏

宋钦宗最后被囚禁在五国城(今黑龙江依兰县)。金国和南宋的岳飞作战屡屡失利,为了在与南宋的和谈中达成比较有利的条件,金熙宗完颜亶将宋钦宗封为天水郡公。虽然有了封号,但宋钦宗还是金国囚禁的俘虏。

金国后来放了宋高宗赵构的母亲韦贤妃返回南宋。宋钦宗扶着韦贤妃的车轮让她转告宋高宗(此处可到1130年1月24日的杭州),说自己要是能回去绝不争权。实际上,宋高宗并不想他回来。后世有人认为岳飞(此处可到1142年1月27日的杭州)一直想迎回徽、钦二帝,才被宋高宗所杀。

由于宋高宗的有意阻拦,宋钦宗一直没能返回南宋,余生都在金国渡过。据史料记载金朝皇帝完颜亮故意让年事已高的宋钦宗和辽天祚帝打马球,宋钦宗不小心摔下了马,被马践踏而死。南宋绍兴二十六年(1156年),宋钦宗逝世。

李纲在击退金军的进攻后,在臣民中享有的崇高声望引起了宋钦宗的猜忌,后被派往外地任职。这也验证了权大欺主定律(详见规律11—权大欺主:为什么要权责一致)

历代评价

帝在东宫,不见失德。及其践阼,声技音乐一无所好。靖康初政,能正王黼、朱勔等罪而窜殛之,故金人闻帝内禅,将有卷甲北旆之意矣。惜其乱势已成,不可救药,君臣相视,又不能同力协谋,以济斯难,惴惴然讲和之不暇。卒致父子沦胥,社稷芜茀。帝至于是,盖亦巽懦而不知义者欤!享国日浅,而受祸至深,考其所自,真可悼也夫!真可悼也夫!

——脱脱《宋史》