《精卫填海中精卫是什么?解读神话中的复仇鸟》

大家好呀!今天咱们来聊聊一个特别有意思的中国古代神话故事——《精卫填海》。说到精卫,可能很多人反应就是那只坚持不懈往海里扔小石子的鸟,但你知道它背后的故事有多深刻吗?作为一个对神话故事特别着迷的小编,我觉得精卫的故事不仅仅是关于毅力的象征,更隐藏着关于复仇、命运和人类精神的丰富内涵。

精卫的起源:从少女到复仇鸟

精卫的故事早出现在《山海经》里,这可是中国古老的神话地理志之一。故事讲的是炎帝的小女儿女娃,有一天在东海游玩时不幸溺水身亡。死后,她的灵魂化作了一只鸟,就是咱们说的精卫。

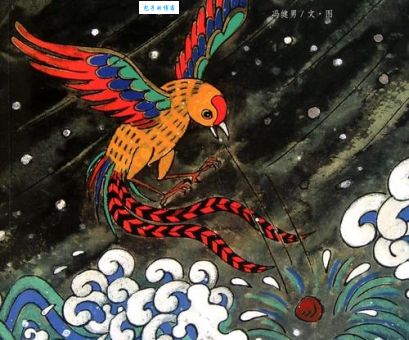

这只鸟长得特别有辨识度——花脑袋、白嘴壳、红爪子,经常发出"精卫、精卫"的叫声,所以人们就叫它精卫鸟。变成鸟之后,精卫就开始了一项看似不可能完成的任务:每天从西山衔来小树枝和小石子,投入东海,誓要把淹死自己的大海填平。

| 精卫的关键信息 | 描述 |

|---|---|

| 原名 | 女娃(炎帝之女) |

| 形态 | 花头、白嘴、红爪的鸟 |

| 叫声 | "精卫、精卫" |

| 行为特征 | 衔木石填东海 |

为什么说精卫是"复仇鸟"?

表面上看,精卫是在填海,但深层次看,这其实是一种复仇行为。它复仇的对象不是某个具体的人或神,而是夺走它生命的大自然本身——东海。这种复仇有几个特别有意思的特点:

这是一种"死后复仇"。精卫的复仇不是发生在生前,而是在死后以另一种形态进行的。这让我想到很多文化中都有死后复仇的故事,说明人类对"正义终将实现"的普遍渴望。

这是一种"象征性复仇"。精卫其实知道凭一己之力不可能真的填平东海,但它依然坚持这么做。这种明知不可为而为之的精神,恰恰是打动人的地方。

这是一种"永恒复仇"。只要东海存在一天,精卫就会继续它的填海事业。这种永不放弃的态度,让精卫成为了中国文化中坚韧不拔的象征。

精卫填海的深层解读

1. 人类与自然的对抗

精卫的故事反映了早期人类面对强大自然力量时的态度。大海在古代人眼中是神秘而危险的,经常夺走渔民的生命。精卫填海的行为,象征着人类不甘心屈服于自然威力,即使力量悬殊也要抗争到底的精神。

2. 对命运的反抗

从个人角度看,精卫的故事也是一个关于反抗命运的故事。女娃不幸早逝,但它没有接受这个命运,而是转化为另一种形式继续存在并抗争。这种"我命由我不由天"的态度,在中国文化中一直很受推崇。

3. 毅力的象征

当然,广为人知的解读还是把精卫视为毅力的象征。"精卫填海"这个成语现在常用来形容意志坚定、不畏艰难的精神。虽然目标看似遥不可及,但日积月累、持之以恒终能有所成就。

精卫故事的现代意义

在当代社会,精卫的故事依然能给我们很多启发:

面对逆境的态度:生活中我们经常会遇到看似无法克服的困难,精卫教会我们的是不轻言放弃的精神。

环保意识的隐喻:如果把东海看作人类破坏的自然环境,精卫的填海行为也可以解读为对生态修复的坚持,虽然个人力量微小,但持续努力终会带来改变。

心理健康的角度:从心理学看,精卫的复仇其实也是一种处理创伤的方式。通过持续的行动来化解内心的痛苦和愤怒,这种应对机制在现代心理治疗中也能找到对应。

不同文化中的类似形象

有趣的是,类似精卫这种"复仇鸟"的形象在其他文化中也能找到。比如希腊神话中的菲罗墨拉被变成夜莺后,用哀怨的歌声控诉自己的遭遇;北欧神话中也有女武神化身鸟类的故事。这些跨文化的相似性说明,人类对"变形复仇"有着普遍的想象。

相比之下,精卫的特殊之处在于它的复仇对象是自然而非人类,它的复仇方式也更加平和——不是直接攻击,而是通过坚持不懈的"建设性"行为来表达反抗。这种特质让精卫在中国文化中获得了更多正面的解读。

精卫形象的艺术再现

历代文学艺术作品中,精卫的形象经常出现。陶渊明在《读山海经》诗中写道:"精卫衔微木,将以填沧海",赞颂其坚韧精神。现代影视、动漫、游戏中,精卫也常被重新诠释,有时被塑造成悲情角色,有时则被赋予更多积极向上的特质。

我个人特别喜欢那些把精卫塑造成既美丽又坚强的形象的艺术作品,它们让这个古老神话焕发出新的生命力。你看过哪些关于精卫的现代改编作品?觉得哪种诠释打动你?

1.--

精卫的故事告诉我们:生命可以短暂,但精神能够永恒;力量可以微小,但意志能够强大。这只小小的复仇鸟用它的方式诠释了什么叫做"不屈服"。

你生活中是否也有过像精卫这样的时刻?面对看似不可能完成的任务或无法改变的局面,是什么支撑你继续前行的?欢迎在评论区分享你的"精卫时刻"~