吴起变法失败原因揭秘:为何终被废除

大家好呀!今天咱们来聊聊战国时期那个著名的改革家吴起,以及他轰轰烈烈但终失败的变法。说实话,每次读到这段历史,我都觉得特别有意思——一个才华横溢的人,带着满腔热血搞改革,结果却落得个悲惨下场,这里面到底有什么门道呢?

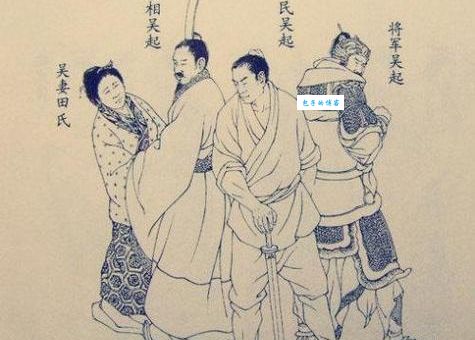

吴起这个人啊

首先得说说吴起这个人,他可不是一般的厉害。在鲁国、魏国都混得风生水起,后跑到楚国搞变法。这人打仗有一套,治国也有一套,简直就是战国时期的"全能型选手"。但是吧,有时候太能干反而容易招人嫉妒,你们说是不是?

吴起在楚国变法的时候,楚悼王特别信任他,给了他很大的权力。这哥们儿也确实不负众望,搞了一系列大刀阔斧的改革:

1. 削弱贵族特权

2. 精简政府机构

3. 改革军事制度

4. 发展农业生产

看起来都是利国利民的好政策对吧?但问题就出在"触动利益比触动灵魂还难"这句话上。

变法为啥失败?

我觉得吴起变法失败的原因特别值得玩味,总结下来主要有这么几点:

1. 得罪人太多太快

吴起变法直接的问题就是得罪了楚国那些世袭贵族。你想啊,人家祖祖辈辈都是吃特权饭的,突然来个外人说要"削藩",这不等于直接砸人饭碗吗?而且吴起这人做事雷厉风行,一点缓冲都不给,贵族们能不恨他吗?

2. 靠山一倒,立马完蛋

吴起的靠山是楚悼王,这位大王一死,反对派立马就反扑了。这说明什么?说明吴起的改革没有真正在制度层面扎根,太依赖个人权威了。历史上这种"人亡政息"的例子太多了,想想还挺可惜的。

3. 缺乏群众基础

虽然吴起的政策理论上对老百姓有好处,但他似乎没怎么争取底层民众的支持。改革这种事,光靠上层推动是不够的,得有广泛的民意基础才行。否则一旦遇到阻力,连个替你说话的人都没有。

4. 操之过急

吴起变法只持续了短短几年,很多政策可能还没来得及见效就被废除了。改革这种事情,有时候需要"温水煮青蛙",太过激进反而容易适得其反。

历史总是惊人的相似

看看吴起的遭遇,再看看后来的商鞅、王安石,甚至近代的戊戌变法,你会发现一个规律:改革者往往下场不太好。这不禁让我思考,是不是激进的改革都注定失败?渐进式改革是不是更稳妥?

不过话又说回来,战国时期那个环境,不变法就可能亡国,吴起他们也是被逼无奈啊。只是改革的方法和策略确实值得商榷。

变法内容一览表

为了让大家更清楚吴起变法的主要内容,我整理了个简单的

| 改革领域 | 主要内容 | 受影响群体 |

|---|---|---|

| 政治 | 废除世卿世禄制,削弱贵族特权 | 楚国旧贵族 |

| 行政 | 精简机构,裁汰冗官 | 既得利益官僚 |

| 军事 | 建立常备军,奖励军功 | 旧军事贵族 |

| 经济 | 鼓励耕战,重农抑商 | 商业阶层 |

从这个表可以看出,吴起的改革几乎得罪了楚国的权势阶层,这风险得多大啊!

历史的教训

吴起变法的失败给我们什么启示呢?我个人觉得至少有几点:

1. 改革要考虑既得利益者的反弹,得有策略

2. 不能只靠高领导人的支持,要有制度保障

3. 改革措施要分轻重缓急,不能一蹴而就

4. 得争取更广泛的社会支持,不能孤军奋战

当然啦,站在今天的角度看古代的事情,我们有点"事后诸葛亮"的意思。当时的吴起面临的环境和压力,我们可能很难完全体会。

结语

吴起变法的故事告诉我们,改变现状从来都不是件容易的事。即便你的初衷再好,方案再完美,如果不懂得政治智慧,不考虑现实阻力,终可能功亏一篑。

不过话说回来,如果没有吴起这样敢于改革的人,历史会不会少了很多精彩?我们今天看历史,除了吸取教训,是不是也该给这些改革者一些敬意?毕竟,改变总是需要勇气的。

你们觉得呢?如果换做你是吴起,会用什么不同的策略来推行变法?或者你们认为在那个时代背景下,变法有没有可能成功?