金钗之年指多少岁?带你了解古代年龄称谓的奥秘

大家好呀!今天咱们来聊聊一个特别有意思的话题——古代那些文绉绉的年龄称谓。说实话,我次听到"金钗之年"这个词的时候,也是一头雾水,这到底是指多少岁啊?后来查了资料才发现,原来古人给不同年龄段起的名字都这么讲究,简直就像一套密码系统!

金钗之年到底是几岁?

先来解答标题的问题吧。"金钗之年"其实指的是女孩子12岁。为什么叫这个名字呢?因为在古代,女孩子到了12岁左右,就可以开始佩戴金钗了,这象征着她们从儿童逐渐步入少女时期。想想看,古代没有身份证,大家见面问年龄也不好直接说"你几岁了",于是就有了这些雅致的称谓。

说到这儿,我突然想起小时候看古装剧,经常听到什么"弱冠之年"、"及笄之年",当时完全听不懂,现在终于明白这些都是年龄的代称啦!

古代年龄称谓大盘点

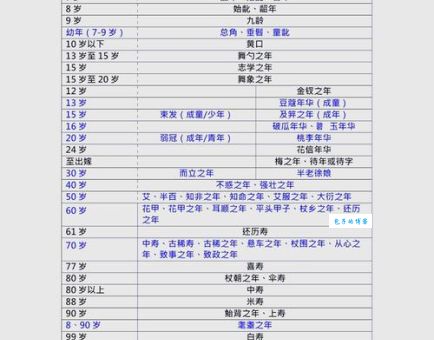

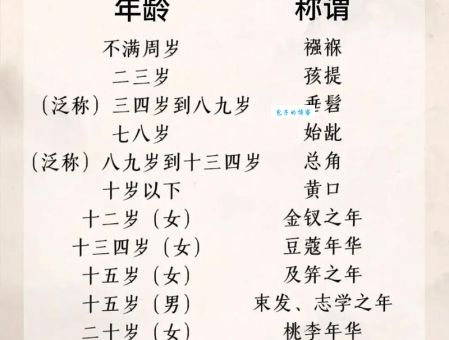

古人对于年龄的称谓真是五花八门,而且男女有别,特别讲究。下面我就给大家整理一些常见的古代年龄称谓:

| 现代年龄 | 男性称谓 | 女性称谓 |

|---|---|---|

| 出生 | 初度 | 初度 |

| 1岁 | 襁褓 | 襁褓 |

| -岁 | 垂髫 | 垂髫 |

| -岁 | 始龀 | 始龀 |

| 9岁 | 九龄 | 九龄 |

| 10岁 | 幼学 | 幼学 |

| 12岁 | 金钗之年 | 金钗之年 |

| -岁 | 舞勺之年 | 豆蔻年华 |

| 15岁 | 志学之年 | 及笄之年 |

| 20岁 | 弱冠 | 桃李年华 |

| 30岁 | 而立之年 | 半老徐娘 |

| 40岁 | 不惑之年 | 不惑之年 |

看这个表格是不是觉得特别有意思?每个称谓背后都有它的典故和含义。比如"弱冠"指的是男子20岁行冠礼,表示成年;"及笄"则是女子15岁可以盘发插笄,意味着可以出嫁了。

称谓背后的文化密码

这些年龄称谓不仅仅是数字的替代品,它们还反映了古代社会的价值观和人生观念。比如"而立之年"出自《论语》,孔子说"三十而立",意思是30岁应该能够自立于世;"不惑之年"则是40岁能够明辨是非,不再迷惑。

我觉得有趣的是女性不同年龄段的称谓,简直像一部颜值变化史!从"金钗之年"到"豆蔻年华",再到"桃李年华",后到"半老徐娘",每个词都那么形象生动。特别是"豆蔻年华",形容十三四岁的少女,取自豆蔻这种植物含苞待放的样子,多么诗意啊!

现代生活中的古代年龄称谓

虽然我们现在都用数字表示年龄,但这些古代称谓其实并没有完全消失。比如在文学作品中,我们还能经常看到"花甲之年"(60岁)、"古稀之年"(70岁)这样的说法。有些成语也源自这些年龄称谓,比如"年方二八"就是指16岁。

我有时候会想,如果现代人也用这种雅致的称谓来问年龄,会是什么场景呢?比如相亲时问:"姑娘今年是何年华?"对方答:"小女子正值桃李年华。"这画面想想还挺有意思的,比直接问"你多大了"要有情调多了!

为什么我们要了解这些?

可能有朋友会问,现在都用数字表示年龄了,为什么还要了解这些古代的称谓呢?我觉得至少有以下几个原因:

1. 文化传承:这些称谓是中华传统文化的一部分,了解它们能帮助我们更好地理解古人的思维方式和价值观。

2. 文学欣赏:阅读古典文学作品时,如果不懂这些称谓,可能会影响对内容的理解。

3. 增添趣味:知道这些雅称可以让日常交流更有文化气息,偶尔用用也挺好玩的。

4. 自我认知:用这些文雅的词汇来描述自己的年龄阶段,是不是比简单说个数字更有意境呢?

我的小发现

在查资料的过程中,我发现一个有趣的现象:古代对女性年轻时的称谓特别多,而且都很美好,但到了中年以后就相对少了,而且有些还带点贬义,比如"半老徐娘"。这大概反映了古代社会对女性年轻貌美的重视吧。相比之下,男性的年龄称谓则更注重人生阶段和成就,比如"而立"、"不惑"、"知天命"等。

这让我不禁思考,如果古代年龄称谓放到现代社会,会不会有不同的解读方式?比如"金钗之年"的12岁女孩,在现代可能还在上小学六年级,而在古代可能已经在学习女红、准备嫁妆了。时代的变迁真的改变了很多东西啊!

结语

好啦,关于古代年龄称谓的奥秘就聊到这里。从"金钗之年"出发,我们一路了解了古人如何用优雅的词汇描述人生的各个阶段。这些称谓不仅仅是语言的装饰,更是文化的载体,承载着古人对生命历程的理解和感悟。

不知道你现在对自己的年龄有没有一个新的称谓呢?我今年刚好是"而立之年",听起来比直接说30岁有文化多了!如果你也想知道自己年龄的古代雅称,不妨对照前面的表格找找看。或者,你觉得哪个年龄段的称谓有意境?是"豆蔻年华"的青春美好,还是"知天命"的睿智通达?欢迎在评论区分享你的想法哦!