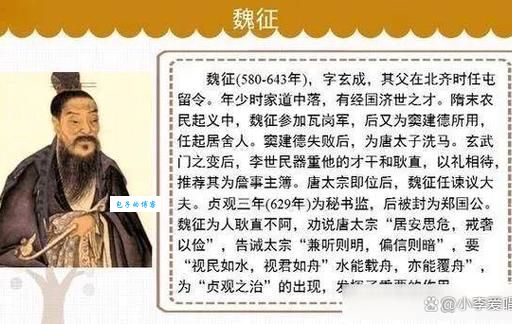

魏征简介:为什么说他是唐朝谏臣

大家好呀!今天咱们来聊聊唐朝那位出了名的"直男"——魏征。说实话,次听说魏征这个名字的时候,我还以为是个武将呢,毕竟"征"字听起来就很有气势。后来才知道,这位老兄可是靠一张嘴在历史上留名的,而且留得相当响亮,被称为"唐朝谏臣"。那么问题来了:唐朝那么多官员,为啥偏偏魏征能拿下这个称号呢?咱们今天就好好扒一扒。

魏征是谁?从"反贼"到重臣的逆袭

魏征这哥们儿的人生经历,简直可以拍一部励志剧。他出生于580年,一开始可不是李世民的嫡系,反而是在李建成的阵营里混的。玄武门之变后,李世民干掉了哥哥李建成,按常理说,作为"前朝余孽"的魏征应该被清算才对。但李世民偏偏看中了魏征的才华,不仅没杀他,还重用了他。这操作,放在今天就是HR挖竞争对手墙角还挖成功的典型案例啊!

魏征的官职一路上升,后做到了门下省侍中,相当于现在的国务院副总理级别。但让他名垂青史的不是官职,而是他那张"毒舌"。据统计,魏征一生向唐太宗进谏200多次,内容涉及政治、经济、军事、文化等各个方面。这频率,搁现在就是每天给老板发工作建议邮件的节奏啊!

魏征的"谏言艺术":怎么把批评说得老板爱听

魏征之所以能成为"谏臣",不仅因为他敢说,更因为他会说。咱们现代人给领导提意见都得斟酌再三,生怕得罪人,魏征却能既把问题指出来,又让李世民听得进去,这本事可不是谁都有的。

举个例子,有一次李世民想扩建洛阳的宫殿,魏征没有直接说"老板你太奢侈了",而是打了个比方:"陛下您看,拿一个人的肚子来说,吃饱了就该停,要是继续吃,反而会生病。现在百姓刚刚安定,您就大兴土木,这不是让天下人'吃撑'吗?"李世民一听,得,这比喻太形象了,立马停工。

魏征还特别擅长用历史典故来劝谏。他知道李世民崇拜尧舜这样的明君,就经常说"尧舜是怎么做的","桀纣是怎么败的",让李世民自觉对标明君。这套路,不就是现在的"对标管理"嘛!

为什么魏征能成为""?数据说话

咱们用个表格来看看魏征的谏言有多猛:

| 谏言类型 | 次数 | 典型案例 |

|---|---|---|

| 政治谏言 | 68次 | 建议精简机构,减少冗官 |

| 经济谏言 | 57次 | 反对劳民伤财的工程 |

| 军事谏言 | 42次 | 反对轻易发动战争 |

| 文化教育 | 35次 | 提倡儒学,重视教育 |

从数据上看,魏征的谏言不仅数量多,而且覆盖面广,几乎涉及国家治理的方方面面。更难得的是,他的建议大多被采纳,并且取得了实际效果。这成功率,放在今天是金牌咨询顾问的水平啊!

李世民为什么能容忍魏征?

说到这里,可能有人要问了:魏征这么爱挑刺,李世民为啥不炒他鱿鱼?这就不得不佩服李世民的胸襟了。李世民有句名言:"以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。"魏征就是他的"人镜"。

有一次魏征在朝堂上当众怼得李世民下不来台,李世民回宫后气得对长孙皇后说:"总有一天我要杀了这个乡巴佬!"长孙皇后听了,不但没附和,反而换上朝服向李世民道贺:"妾闻主明臣直,今魏征直,由陛下之明故也,妾敢不贺?"这话说得太有水平了,既夸了魏征耿直,又捧了李世民英明。李世民一听,气也消了。

从这个故事可以看出,魏征能成为"谏臣",除了自身能力外,还因为遇到了能包容他的老板和支持他的同事。这职场环境,简直让现代打工人羡慕嫉妒恨啊!

魏征的遗产:超越时代的为臣之道

魏征死后,李世民悲痛地说:"夫以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。朕常保此三镜,以防己过。今魏征殂逝,遂亡一镜矣!"还亲自为魏征撰写碑文。

魏征留下的不仅是那些具体的谏言,更重要的是一种为臣之道:敢于直言,善于直言,以国家利益为重而不计较个人得失。这种精神,在今天的企业管理、团队建设中依然有着重要的借鉴意义。

想想看,如果一个团队里都是唯唯诺诺的"yes man",没人敢指出那这个团队离失败也不远了。魏征的价值,就在于他敢于做那个说"不"的人,而且能把"不"说得有建设性。

魏征给现代人的启示

魏征的故事告诉我们几个道理:

1. 专业能力很重要,但沟通能力同样重要。魏征如果不善言辞,早就被炒鱿鱼了。

2. 提意见要讲究方式方法。直来直去不等于口无遮拦,要考虑对方的接受度。

3. 遇到好老板要珍惜。如果没有李世民的胸襟,魏征再有才也没用。

4. 做人要有原则。魏征之所以被尊重,是因为大家都知道他是为国家好,不是为了个人利益。

所以啊,魏征这个"唐朝谏臣"的称号,真不是白来的。他用实际行动证明了:正确的意见,哪怕逆耳,只要表达得当,也能被接受;而优秀的,应该像李世民那样,善于倾听不同的声音。

后留个问题给大家:如果你穿越回唐朝,有机会成为魏征的同事,你会选择学习他的直言敢谏,还是做个明哲保身的"安静美男子"呢?