六卿,是春秋战国时期晋国特有的政治军事制度。它的出现源于晋国早年晋室宗子夺权,衍生出的“曲沃代翼”与“骊姬乱政”的宗族相杀的惨剧。晋献公继位后,为了有效避免重蹈覆辙,施行了一系列的政治手段,迫害晋室宗子。此后,晋国储君与公子于继位前基本都不在国内,国内也开始由晋公之下的各家卿大夫把持国政。

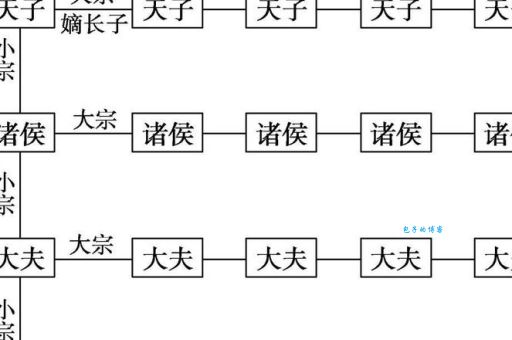

后来,晋文公继位,由于他尚为公子流亡在外时,身边全是异姓功臣,掌权后,国中自然也都是异姓卿士共谋国事。晋文公还设置了“三军制”,分为中、上、下三等,每等之中再分军将、军佐两级。这三军制设立出来的六位官职,即是所谓“六卿”。

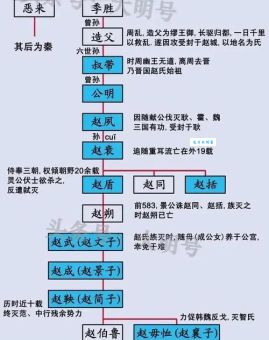

六卿等异姓大夫把持晋国国政,晋国内部虽然稳定,但晋国国君的势力正逐步被卿家瓜分。从晋文公开始,历经襄公、靈公、成公、景公、厲公、悼公,最后到晉平公,共有11个氏族先后掌权,在将近一个世纪的时间里,晋国就在各个氏族间争权的状态下度过。直到晋平公晚年,六卿被赵氏、韩氏、魏氏、智氏、范氏、中行氏等六家垄断,此后晋国所谓六卿便特指这六个卿家。

后来范氏与中行氏被灭,只留下了四卿继续争夺大权。公元前453年,一度壮大的智氏,由于树大招风,在晋阳之战中被赵、魏、韩等三氏合攻剿灭。

智氏一家在晋国之中究竟有什么样的势力,在最后居然只手遮天,几乎取代整个晋国?这段历史,就要说到智氏远祖的晋国相国荀息了。

《左传·僖公九年》:“臣竭其股肱之力,加之以忠贞。其济,君之灵也,则以死济之。”

荀息的故事,要说到当年骊姬之乱。献公死前,托孤储君奚齐于荀息,受命的荀息,说要使出“股肱之力”来辅佐君王。但由于当时骊姬乱政,引来了权臣里克的不满,骊姬之子奚齐、骊姬与优施,分别死于里克等权臣之手。荀息肩负托孤的重任,根据道统扶植奚齐的异母弟卓子上位,没想到又被里克等群臣弑杀,而这一次,荀息也死于权臣之手。

后来,晋文公成为晋君,首席谋士狐偃举荐荀息的高风亮节,于是晋文公赐予荀息长孙荀林父为大夫。又到晋景公在位时,荀林父升任中军将,成为晋国执政最高领导,是为六卿中的正卿。而荀林父的二弟荀骓,则担任新下军将,三弟荀首担任中军佐,为晋国次卿。一时间,荀氏一门中就有晋国三卿,顿时成为晋国的名门望族。

荀息三名孙子中的荀首,在成为六卿中的中军佐之后,由于食邑在智,便以邑为氏,称为智庄子。智庄子行事稳健,在政治中逐步攀升,后来官至中军佐,成为六卿之一。

在春秋战国时期,用于显示身份地位的宝物,是青铜器。而智氏所在的晋国,正是特别能制造青铜器的国家。在春秋晚期,位于现今侯马,有一处晋国铸铜遗址。其中就有数以万计的泥模范快出土,至今也还未完全发掘。与智氏有关的青铜器,最主要有三件,分别是:智君子之弄鉴、君子之弄鼎、君子之弄鬲。

智君子鉴

这三件器物中,都有一个“弄”字,被翻译为把玩之意,也就是玩物。而除了知君子之弄鉴外,其余两器都只有君子之名,并没有冠上智氏的称号。但从铭文上的相似性来看,李零先生认为君子之弄鼎与君子之弄鬲,都是智氏的青铜器,只是省略“智”字。

三器铭文

君子之弄鼎

君子之弄鬲

据说君子之弄鬲与君子之弄鼎,都是出自河南辉县。但是早年出土并没有科学发掘的记录。另外,知君子之弄鉴,目前则在美国弗利尔博物馆中收藏。